「お客様は神様」の名のもとで繰り広げられる暴言や理不尽

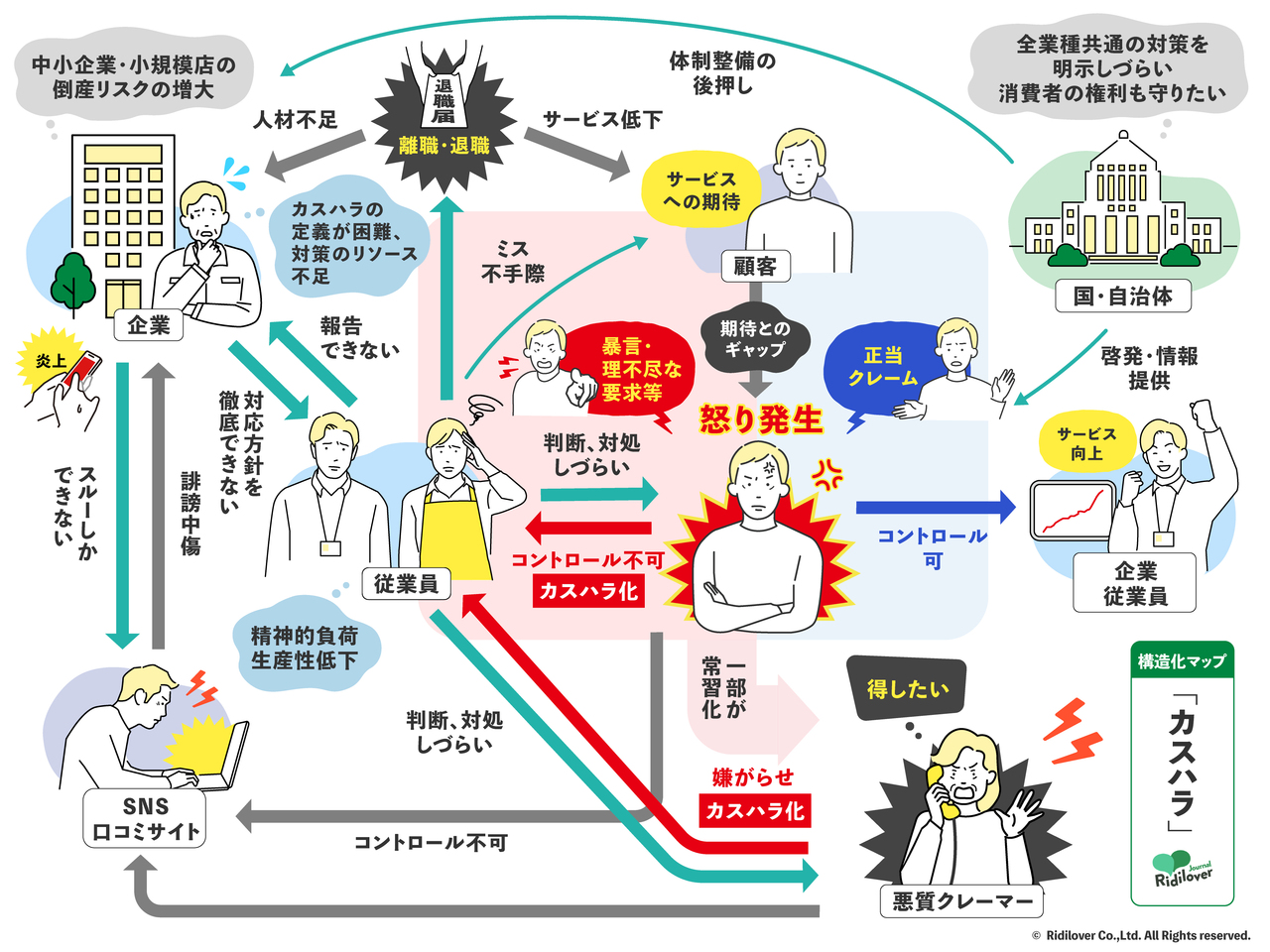

「お客様は神様」の名のもとで繰り広げられる暴言や理不尽な要求。「おもてなしの国・日本」で今、カスタマーハラスメント(カスハラ)が深刻化している。本来サービス向上のための貴重な「お客様の声」は、なぜ従業員を追い詰める凶器と化すのか。カスハラが発生する心理的・社会的構造や、企業・行政がカスハラに対処しづらい構造を明らかにする。

「お客様は神様」の名のもとで繰り広げられる暴言や理不尽な要求。「おもてなしの国・日本」で今、カスタマーハラスメント(カスハラ)が深刻化している。本来サービス向上のための貴重な「お客様の声」は、なぜ従業員を追い詰める凶器と化すのか。カスハラが発生する心理的・社会的構造や、企業・行政がカスハラに対処しづらい構造を明らかにする。

「お客様は神様」の名のもとで繰り広げられる暴言や理不尽な要求。「おもてなしの国・日本」で今、カスタマーハラスメント(カスハラ)が深刻化している。本来サービス向上のための貴重な「お客様の声」は、なぜ従業員を追い詰める凶器と化すのか。カスハラが発生する心理的・社会的構造や、企業・行政がカスハラに対処しづらい構造を明らかにする。

リディラバジャーナル構造化特集「カスタマーハラスメント~企業を追い詰める『お客様』たち〜」。

第2回となる本記事では、カスハラが起こる構造(1章)として、近年カスハラが問題視されるようになった背景を見ていく。

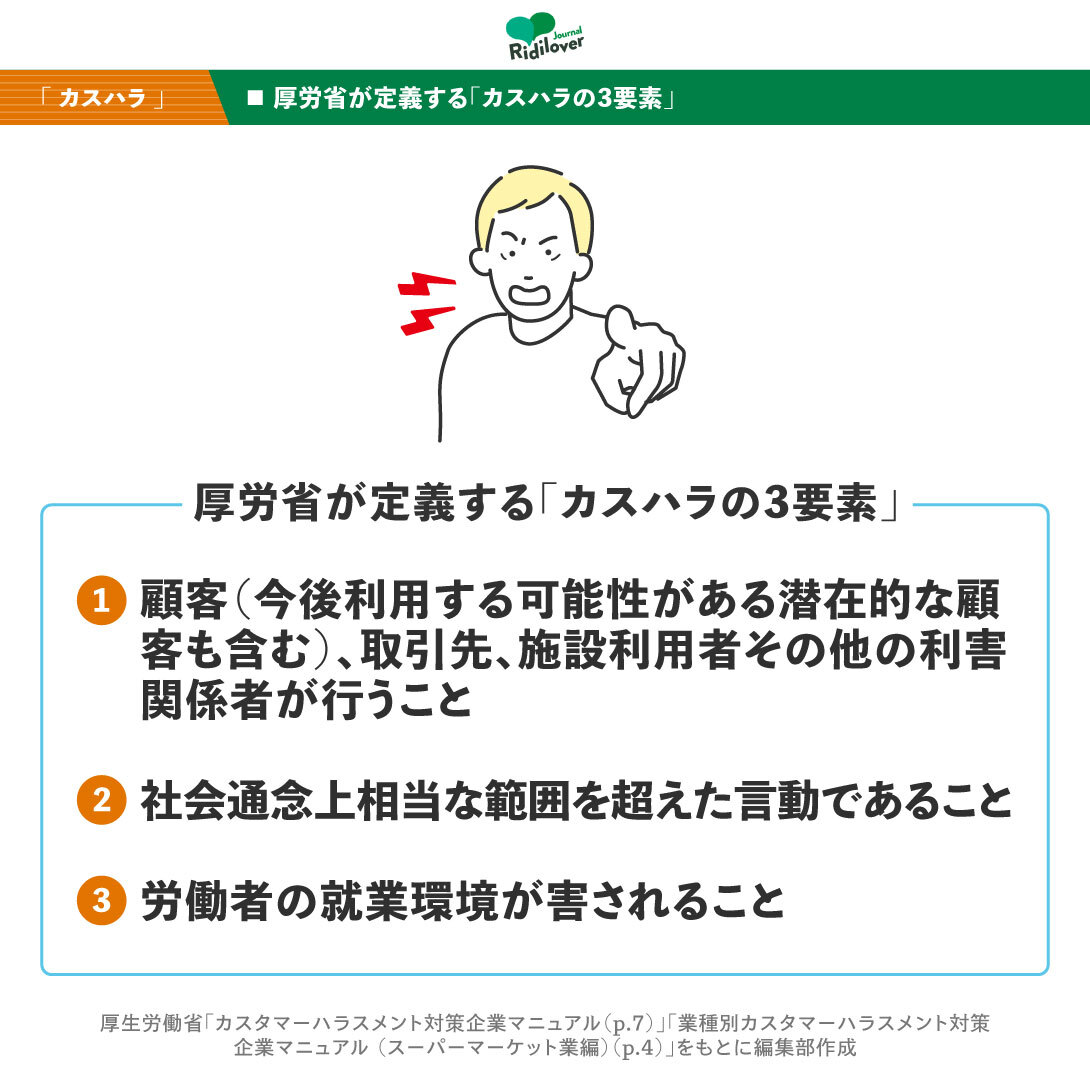

最近よく耳にするようになった「カスハラ」という言葉。以前は「悪質クレーム」と呼ばれていた顧客による理不尽な要求や暴言などが、現在では深刻な「ハラスメント」として問題視されている。

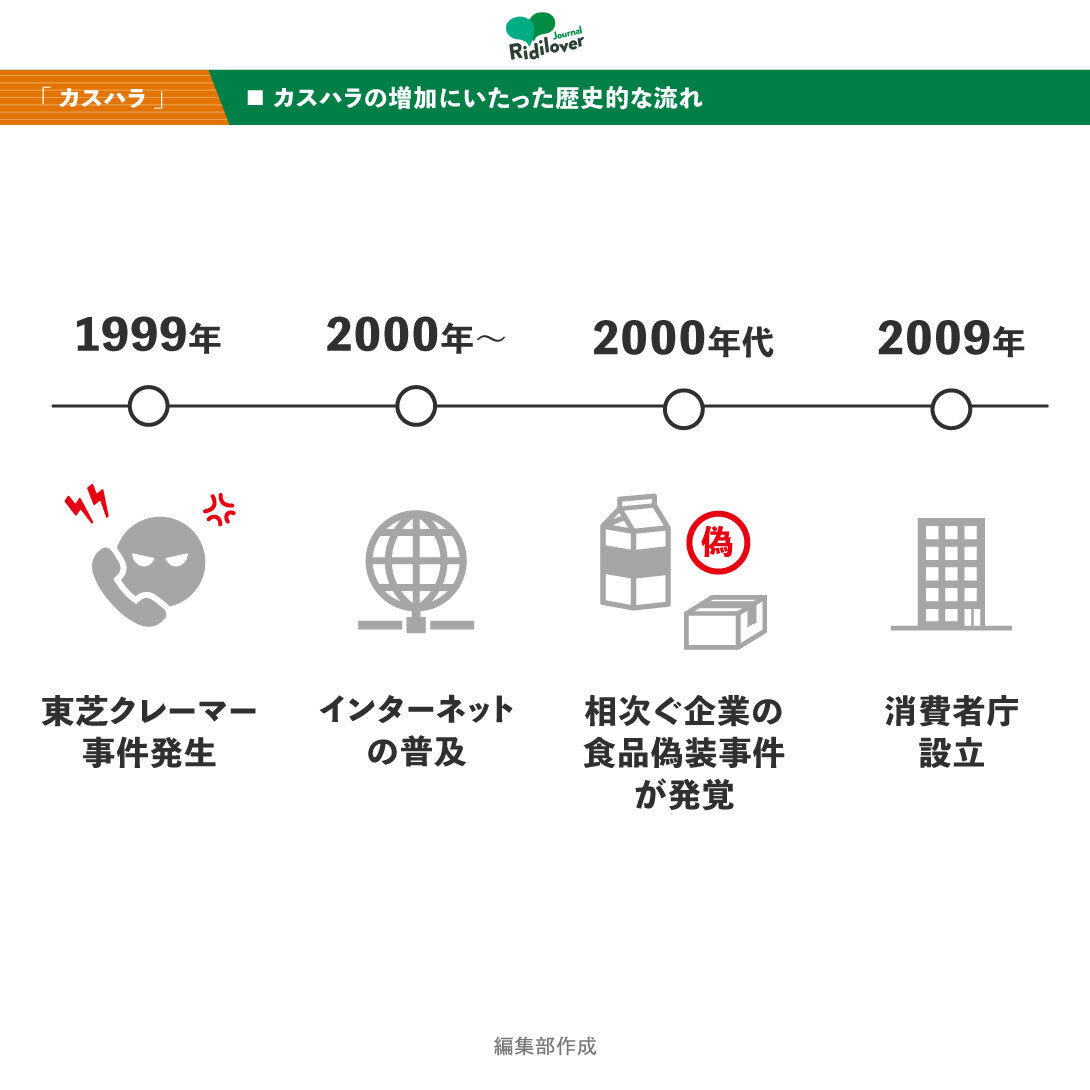

悪質クレームは、なぜ近年になって「カスハラ」という問題として捉えられるようになったのか。今回は、カスハラという言葉が生まれる以前まで遡り、その歴史的経緯や社会的背景を紐解いていく。

顧客の声が企業に直接届くように。きっかけは「東芝クレーマー事件」

顧客や取引先等からの暴言・暴力や、悪質なクレームなどの著しい迷惑行為。こうしたカスハラ的な行為が生まれるようになったきっかけには、顧客の立場や発言力が企業に対して影響力を持つようになったということがある。

その発端となった一つの大きな事件が「東芝クレーマー事件」だ。1999年、東芝のビデオデッキに関するクレームを訴えた顧客が、企業側の不誠実な対応を録音して自身のウェブサイトに公開したことで、東芝の対応に批判が集中し大炎上した。

長年カスハラの調査・分析を行う東洋大学教授の桐生正幸さんは、「東芝クレーマー事件と同時期に普及し始めたインターネットの存在が、顧客の立場や発信力を強くした」と話す。

東洋大学大学院社会心理学専攻長、社会心理学科教授。山形県生まれ。文教大学人間科学部。博士(学術)。山形県警察の科学捜査研究所(科捜研)で犯罪者プロファイリングに携わる。その後、関西国際大学教授、同大防犯・防災研究所長を経て、現職。日本犯罪心理学会理事。日本応用心理学会常任理事。㈳ココロバランス研究所理事。著書に「カスハラの犯罪心理学」(集英社)など30冊以上がある。

「東芝クレーマー事件では、一人の顧客が大企業を追い込み、結果的に謝罪させることになりました。この頃(2000年以降)はインターネットが本格的に普及し始めていた時期で、個人の発言が世の中に大きな影響を及ぼすことが明らかになり始めたタイミングでした。

顧客が、たとえ企業が自分の話に耳を貸さなかったとしても、インターネットというツールを使えば世の中を動かして企業を追い詰めることができるのだと気づいたんですね。

また、企業側は顧客とのコミュニケーションを見直すきっかけになりました。企業にインターネットによる炎上の恐ろしさを知らしめることにもなった事件だったんです」

ときを同じくして、2000年代前半には、雪印、不二家、赤福など有名企業による商品の産地偽装や賞味期限の改ざん事件が相次いだ。一連の事件によって消費者保護の必要性が高まり、2009年には消費者庁が設立された。

「消費者庁が設立されたことで顧客の権利意識が高まり、情報を提供する側の『強者』であった企業と、その情報を単に受け取る『弱者』であった顧客との関係は、大きく変化しました」(桐生さん)

また、2008年にはFacebookやTwitter(現X)といったSNSが日本国内でも本格的にサービスを開始。ネット・SNSの普及により、顧客の声が企業活動に直接的な影響を与える時代が到来した。

カスハラ加害者向けの講座を開催している心理カウンセラーの吉村園子さん(株式会社Tree代表取締役・心理学の学校Tree代表理事)は、「従来なら店舗内で収束していた小さな苦情が、SNSの即時性と拡散力により問題化するケースが出てきた」と分析している。

「いつの時代でも、怒りのコントロールは課題になっていました。しかし、SNSの普及により、コントロールが難しくなっています。

昔は怒りという感情は、自分の身近なところまでしか伝わらなかった。しかし、SNSは小さな怒りを倍増させて広く拡散させる力があるので、それが大きな問題に発展しやすいんです」

企業や従業員に対する怒りの投稿がSNS上で拡散、ときには炎上したりすることで、嫌がらせ行為や誹謗中傷などが発生・増加する恐れがある。

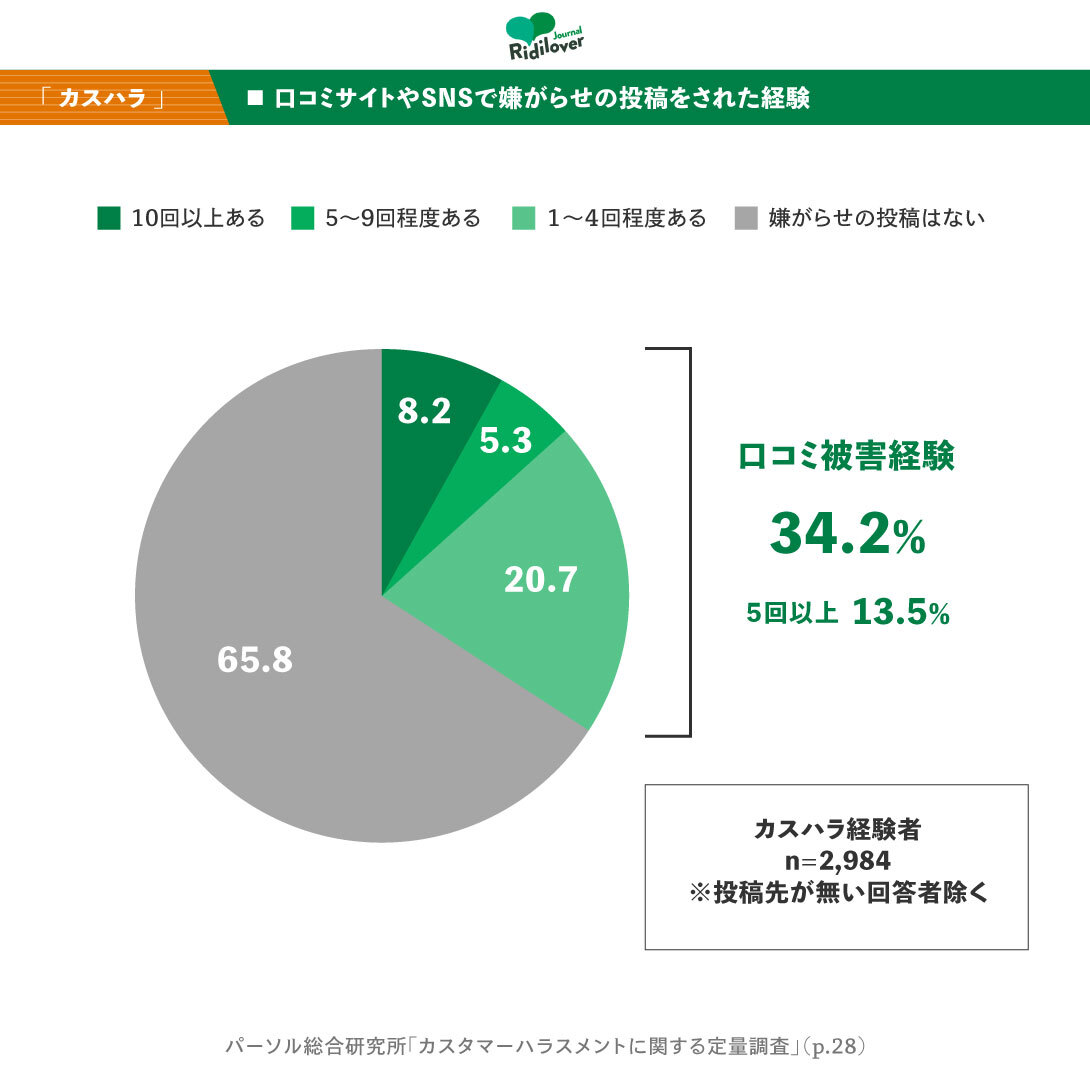

パーソル総合研究所の2024年の調査(※)によれば、顧客折衝のあるサービス職でカスハラを経験した人のうち、3年以内に顧客から口コミサイトやSNSで嫌がらせの投稿をされた人は34.2%にのぼる。

※編集注)本調査におけるカスタマーハラスメントとは、顧客などからの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求などの著しい迷惑行為を指す。

こうした近年のネット・SNSの普及により、正当なクレームも悪質なクレームも含めて、顧客のあらゆる声が企業に届きやすくなった。

悪質クレーム発生の背景には「世代間の価値観ギャップ」も?

桐生さんは、悪質クレームなどの迷惑行為が発生する背景には、世代間の価値観ギャップもあるのではないかと指摘する。

ニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみる