「お客様に怒鳴られることはしょっちゅうあります。その日も80代の男性から『クレジットカードが使えない』と問い合わせがありました」

そう話すのは、あるクレジットカード会社のコールセンターで働くAさん。電話口では日常的に暴言・人格否定・長時間の拘束など、精神的負荷の大きい対応を強いられている。

「これはカスハラじゃないからな!」

「お前、どうせ正社員じゃないんだろう!」

契約上、未払いがあればカードが止められるのは当然だ。顧客番号から未払いの事実を伝えても男性は納得せず、一時間怒鳴り続け、最後は「ばかやろう!」と暴言を吐いて電話を切った。

「1日1件ぐらいはこういったお電話を受けます。私は深く考えないようにしていますが、精神的負担で離職率が高く、数カ月の間に新しい人が入っては辞めていきました」

Aさんの職場では、対応が難しい顧客は上司に繋ぐ対策が周知されているが、最近では人手不足で全ての困難事例に上司が対応することは難しくなった。

「コールセンターはお客様からの相談を受けて解決に導くのが仕事です。解決できない問題を繰り返されても、お客様の電話代がかさむだけで建設的ではありません」

リディラバジャーナル構造化特集、今回のテーマは「カスタマーハラスメント~企業を追い詰める『お客様』たち~」。

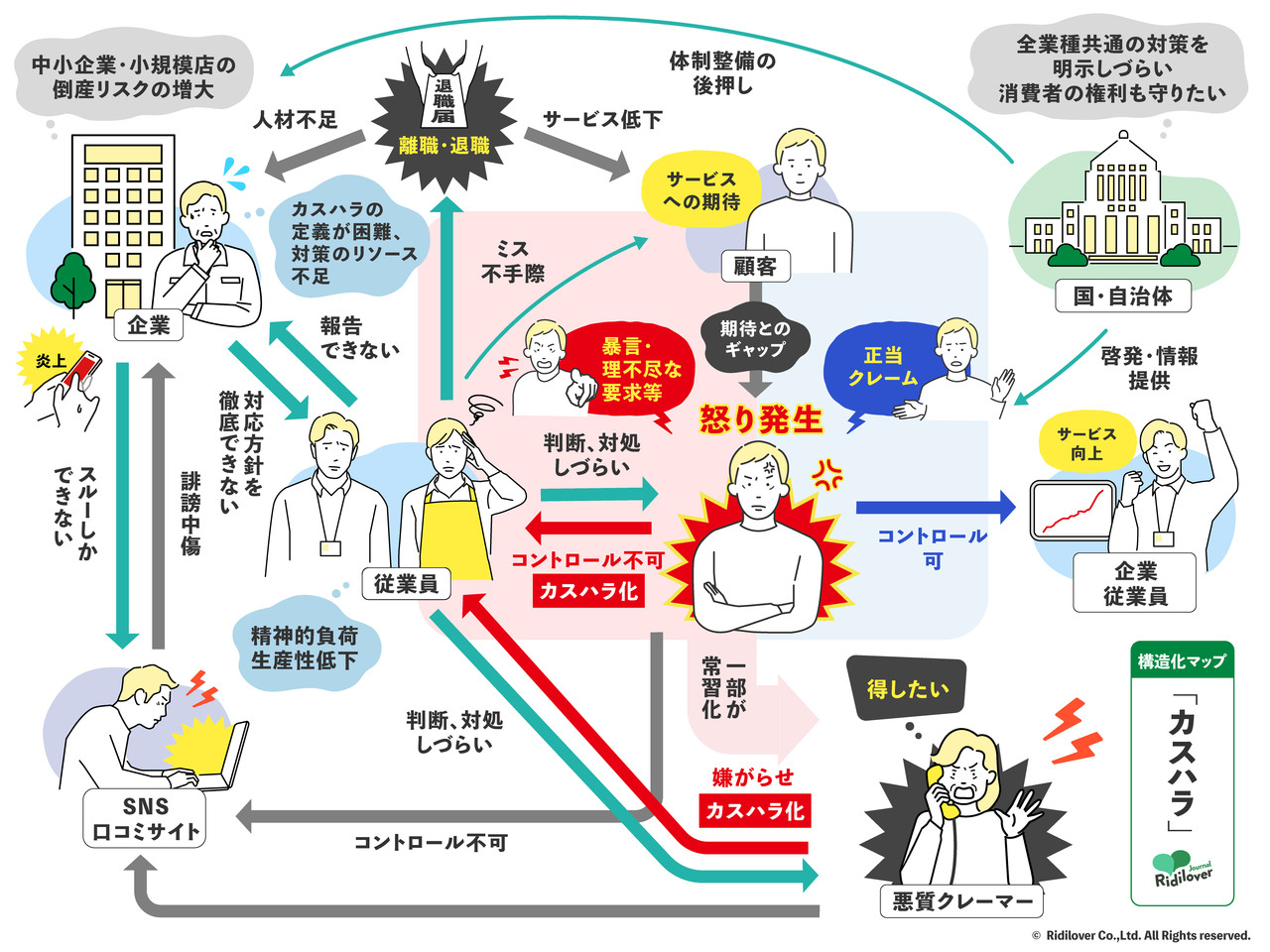

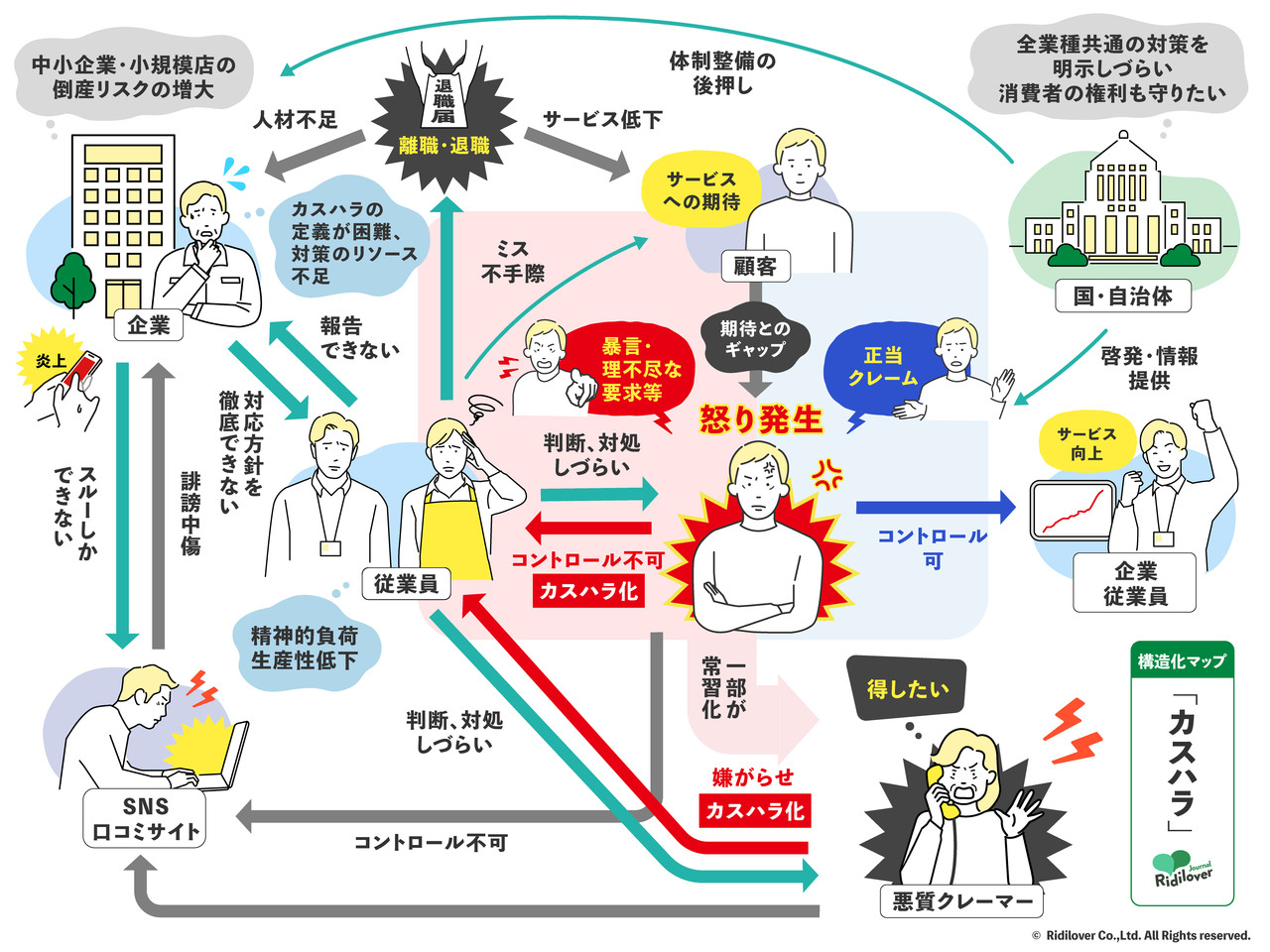

現場従業員を「お客様」の暴走が追い詰める。本来サービス向上につながるはずのクレームが「ハラスメント」と呼ばれるまでに悪質化し、企業が対応に苦慮している。

「お客様」はなぜ、何をきっかけに過激化するのか。現場従業員や企業がカスハラ被害を食い止められないのはなぜか。

本特集では、カスハラが発生する心理的・社会的構造や、企業・行政がカスハラに対処しづらい構造について明らかにする。また、問題の構造化を通して「なぜ私たちはカスハラをしてしまうのか」「どうすれば防げるのか」といった問いにも迫っていく。

見過ごされている深刻なカスハラの影響。倒産のシナリオも

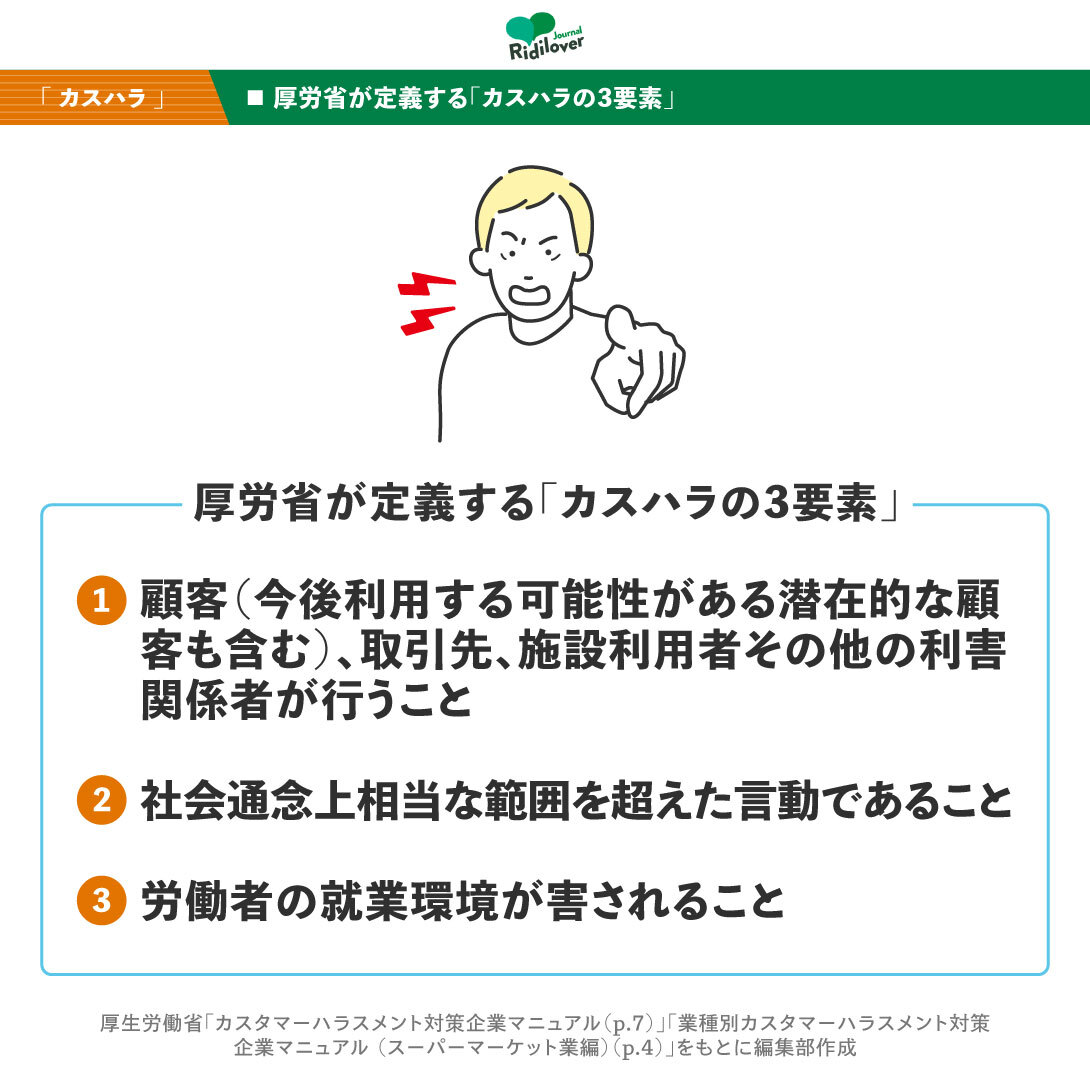

顧客や取引先等からの暴言・暴力や、悪質なクレームなどの著しい迷惑行為を指す「カスタマーハラスメント(カスハラ)」。厚労省によれば以下の3つの要素を満たすものと定義される。

冒頭でのAさんのケースもカスハラに該当すると考えられるが、このようなケースは特別な話ではない。

2024年に厚生労働省が公開した調査結果によれば、過去3年間に「顧客等からの著しい迷惑行為を経験した」と回答した労働者は 10.8%、約10人に1人の割合だった。

一見すると少なく思えるかもしれないが、仮に全国の雇用者数(約6,873万人・2025年6月時点)に機械的に当てはめると、実に約742万人にのぼる計算になる。

また、現状では表面化していないカスハラ被害もあるのではないかと考えられる。厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課 課長補佐の山野翔太さんはこう語る。

前 厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課 課長補佐

「社会的認知が広まってきているとはいえ、カスハラは他のハラスメントと比べて世の中に認知されてまだ日が浅いです。

実際にはカスハラに該当する行為があっても、そう認識されないケースも多いと考えられます」

調査データや暗数の可能性を踏まえると、決して少なくない数の従業員がカスハラを経験していることがわかる。

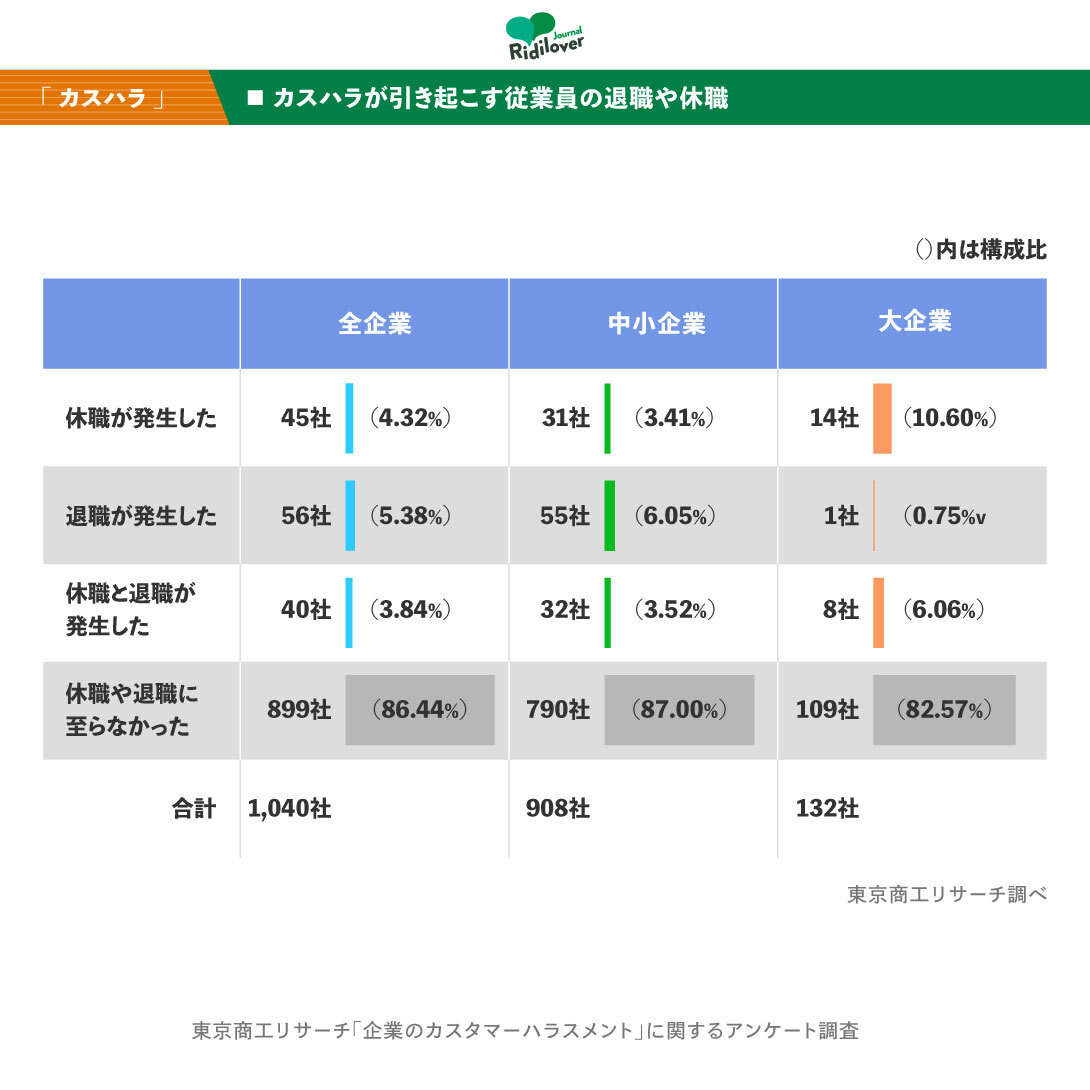

注目すべきは、カスハラは単に従業員の精神的負担だけでなく、休職や退職といった深刻な事態に発展する恐れがあることだ。企業にとっては人材流出のリスクとなる。

東京商工リサーチが2024年8月に公表した調査結果では、13.5%の企業がカスハラの影響で休業や退職が発生したと回答。カスハラを受けた企業の10社に1社以上で従業員の休職・退職が発生している。

従業員が辞めれば企業の人材不足は加速し、サービスや商品の質の低下を招き、それがさらに顧客の不満につながる負のスパイラルに陥りかねない。最終的には倒産の可能性すらある。

実際に、顧客からカスハラを受けて閉店に追い込まれた店がある。

2024年6月4日付の朝日新聞デジタルによると、水戸市の中華そば「いっけんめ」茨大店は、客からの度重なる嫌がらせ行為や脅迫行為により2023年7月に閉店した。

同店では、客からラーメンどんぶりの中に卓上のお酢や大量の爪楊枝を入れられるなどの嫌がらせを受け、男性客を出入り禁止にした。

しかし男性客の嫌がらせ行為はエスカレートし、一日に20回以上「潰れちまえ」「殺す」などと電話をかけてくるように。従業員は恐怖で辞めていき、店は閉店に追い込まれた。

カスハラは企業や店舗の営業生命を脅かす行為に発展する恐れのある、深刻な問題となっている。

カスハラを起こすのは誰? 顧客と企業、それぞれの要因

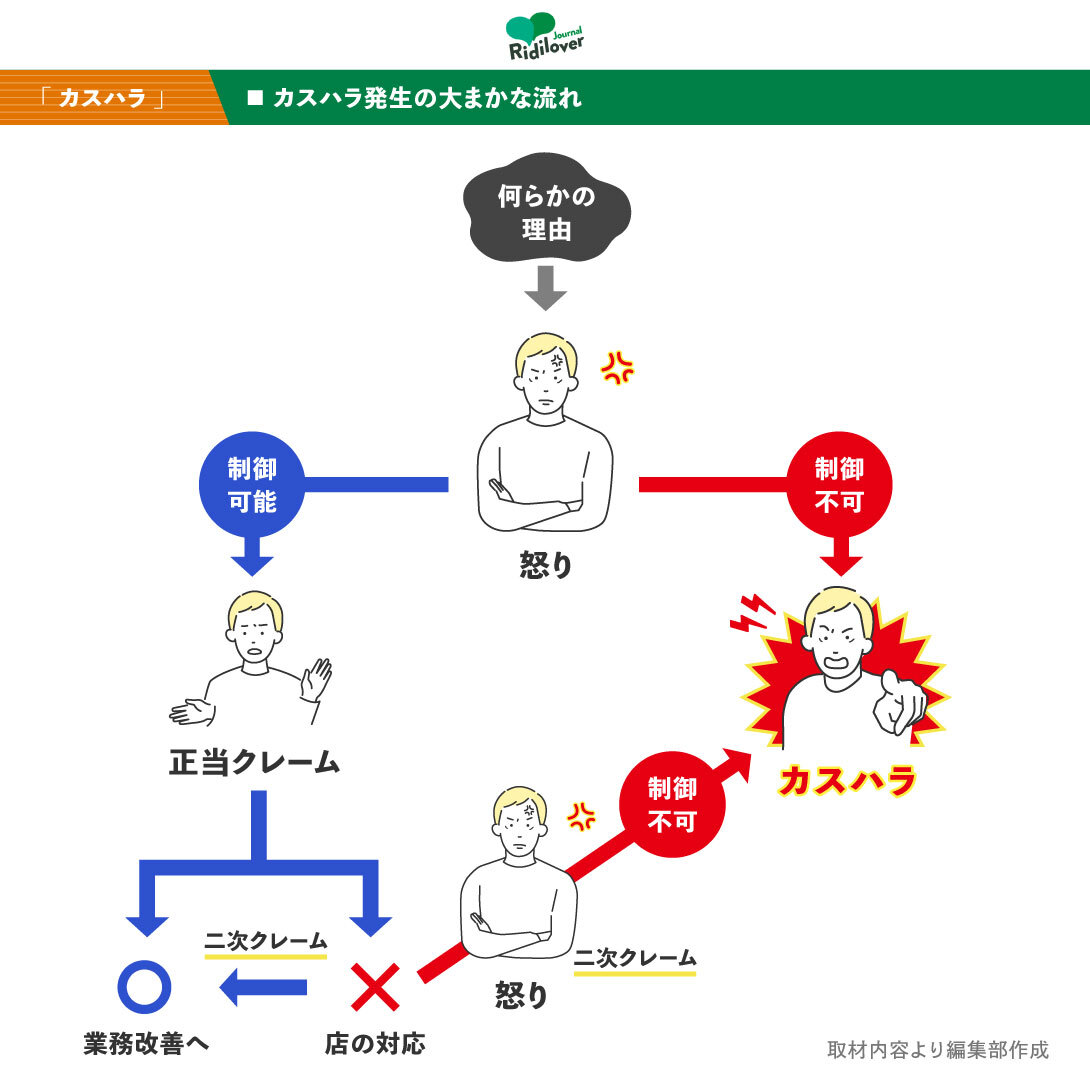

従業員や企業に深刻な影響を与えるカスハラだが、クレーム全てがカスハラに当たるわけではない。事業やサービスの改善につながる正当なクレームもある。

では、なぜ一部のクレームがカスハラに発展するのか。

カスハラ対策の研修を行う戸田久実さん(一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 代表理事)は、カスハラ行為を行う顧客の心理構造について以下のように語る。

アドット・コミュニケーション株式会社代表取締役・一般社団法人日本アンガーマネジメント協会代表理事。講師歴約30年、登壇数4,500超、指導人数25万人の実績を持つ。銀行・製薬会社・総合商社など大手民間企業や官公庁での研修を歴任。アンガーマネジメント、アサーティブコミュニケーション等をメインテーマにし、新入社員から管理職までと幅広い受講者を受け持つ。

「個人の『こうすべき、こうあるべき』という期待が裏切られたときなどに怒りが生じ、その怒りを上手く扱えず、適切にクレームを伝えられずにカスハラに発展する可能性があります。

たとえば『これだけのお金を払っているんだから、これくらいのサービスを受けられるべき』といった期待が破られたときに、顧客は怒りを感じます」

続けて戸田さんは、カスハラに発展する要因の一つに「企業のクレーム対応」を挙げる。

「企業の立場で考えたときに、最も起こしてはいけないのが二次クレームです。

顧客の怒りに対して対応が遅れたり、感情的な対応をしたりすると『失礼な対応をされた』『たらい回しにされた』と二次クレームが発生してしまう。

最初は正当なクレームでも、不適切な対応により顧客をさらに怒らせ、カスハラ化させてしまうこともあります」

顧客の期待が裏切られ、それに対する企業の対応が適切でなければ、怒りはコントロールを失い、カスハラとして表出してしまう。

このような企業側の要因の他にも、顧客側の「忙しさによるストレス耐性の低下」といった要因もあり、誰もが怒りのコントロールを失えばカスハラ行為に至る可能性がある。

詳しくは第1回「カスハラが発生する心理構造」で明らかにしていく。

「昔はできた」が、今はできない——。企業の“余裕”がなくなった時代にカスハラが噴き出す理由

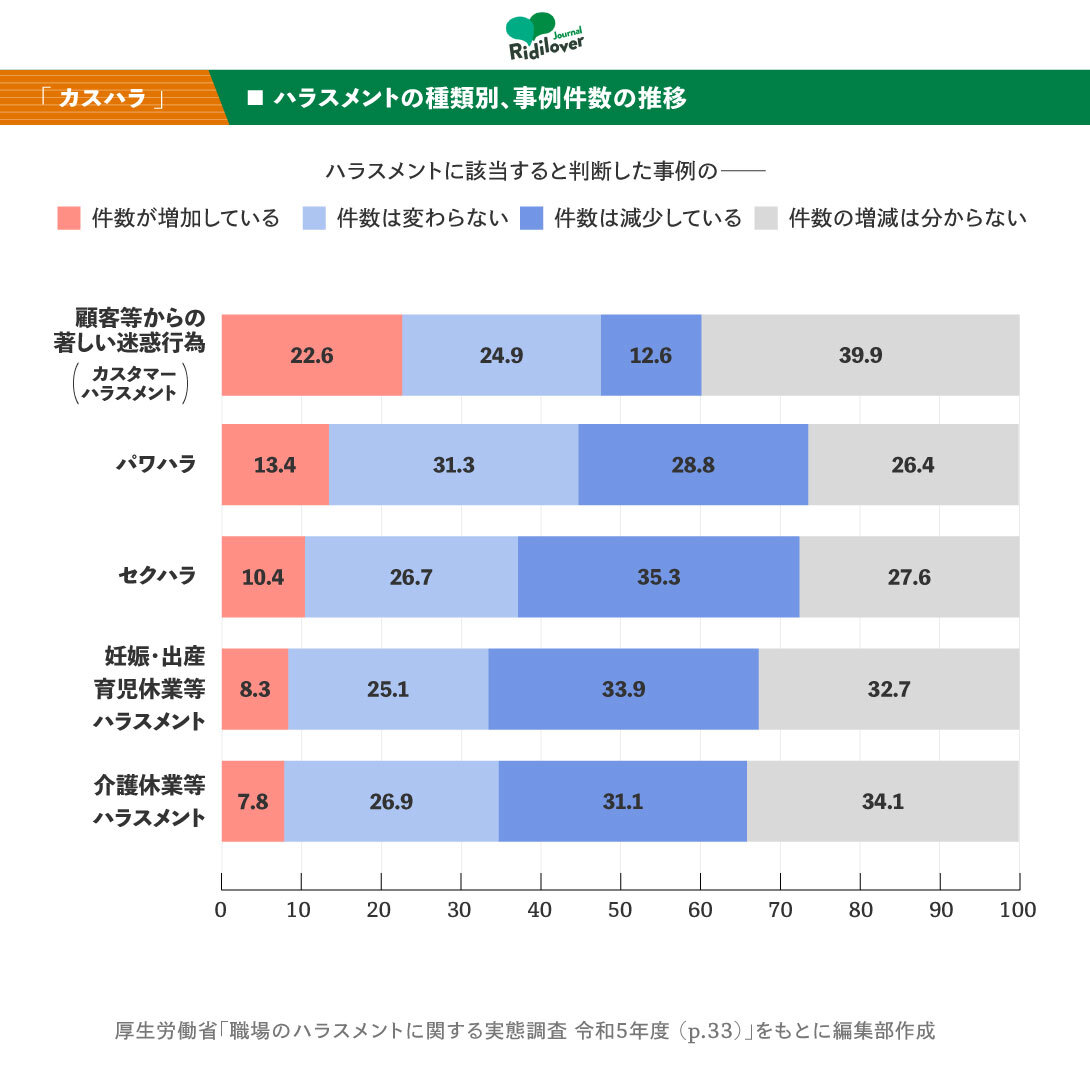

近年、カスハラと判断される事例の件数は増加している。

先述した厚労省調査によれば、過去3年間にハラスメントに該当する事例があった企業のうち、22.6%が「顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)の件数が増加している」と回答した。

他のハラスメントの判断件数は「増加している」より「減少している」と答えた割合の方が多かったが、カスハラのみ「増加している」の割合が多かった。

ただし、この増加は単にカスハラ的な行為が増えたというより、それを「問題として捉える視点」が社会に広がった結果と捉えるべきだ。

戸田さんは「カスハラが注目を浴びる以前にも同じような行為は発生していた」と指摘する。

「『モンスタークレーマー』という言葉があるように、カスハラに相当する行為は以前から存在していました。最近になって『カスハラ』という名称がつき、定義されたことで“問題”として見えるようになったのだと思います」

カスハラが問題視されるようになった要因の一つに、社会構造の変化がある。

長年カスハラの調査・分析を行う東洋大学教授の桐生正幸さんは、「インターネットやSNSが普及し顧客の声が企業に届きやすくなった一方で、企業側では人手不足や経済的余裕の喪失により、顧客の声に対して“誠意ある対応”を取ることが難しくなった」と指摘する。

東洋大学大学院社会心理学専攻長、社会心理学科教授。山形県生まれ。文教大学人間科学部。博士(学術)。山形県警察の科学捜査研究所(科捜研)で犯罪者プロファイリングに携わる。その後、関西国際大学教授、同大防犯・防災研究所長を経て、現職。日本犯罪心理学会理事。日本応用心理学会常任理事。㈳ココロバランス研究所理事。著書に「カスハラの犯罪心理学」(集英社)など30冊以上がある。

「2000年頃からのインターネットの普及や、消費者保護を目的とした消費者庁の設立などを背景に、消費者が声を上げやすい環境が整いました。近年ではSNSの登場により、さらに個人が企業等に対して発信できるようになりました。

企業との関係性において消費者の立場は相対的に強くなり、現在は正当な苦情はもちろん、過剰な要求や悪質なクレーム、誹謗中傷なども含め、顧客の声が企業に届きやすい状況にあります。

一方で企業は、顧客の無自覚で過度な要求や度が過ぎた言動に対応することが難しくなってきています。

これまでは顧客からクレームが発生した際、返金や追加サービスを通して問題化を防いできた企業もありました。

しかし、これは働き手が多く、企業に余裕があるから可能だった対応です。いまはそれが難しくなっているのです」

顧客の声が届きやすい状況の中、企業の対応力が落ちたことで、その摩擦が現場の従業員にしわ寄せされる構造が生まれている。この“ズレ”こそが、従業員のメンタルを害するカスハラを生み出し、顕在化させている要因の一つだ。

こうした社会構造の変化をはじめ、「我慢が美徳」から「従業員保護」に企業文化が変化したことなど、カスハラが社会的に問題視されるようになった背景にはさまざまな要因がある。詳しくは第2回の記事で触れていく。

「どこからがカスハラ?」企業や行政が対策しづらい背景

いま、現場の最前線でカスハラと向き合っている従業員は対応に苦慮している。

その要因の一つには「どこまでを正当なクレームとし、どこからをカスハラとして判断・報告するかが難しい」という点がある。

冒頭で登場したコールセンターで働くAさんは、ルールがあっても対応は難しいと語る。

「電話中に困ったら上司に相談するという決まりや、カスハラにあたるような行為、特に個人攻撃を受けたら即上司に報告するというルールはあります。

しかし『どこまで困ったら相談するのか』といった明確な基準は定められていないので、判断に迷うことも少なくありません」

カスハラの線引きと対応を、現場の従業員が判断し実行することは非常に難しい。

特に「お客様は神様」の文化が根強い日本社会では、顧客に対して強く出づらいという心理も働く。また「カスハラだと報告したら会社から責任を追及されるのではないか」という処分への恐れもある場合、従業員は可能な限り顧客の要求に応えようと努めてしまう。

結果としてカスハラを受け止めすぎてしまい、業務に支障が生じ、最悪の場合は退職してしまう。

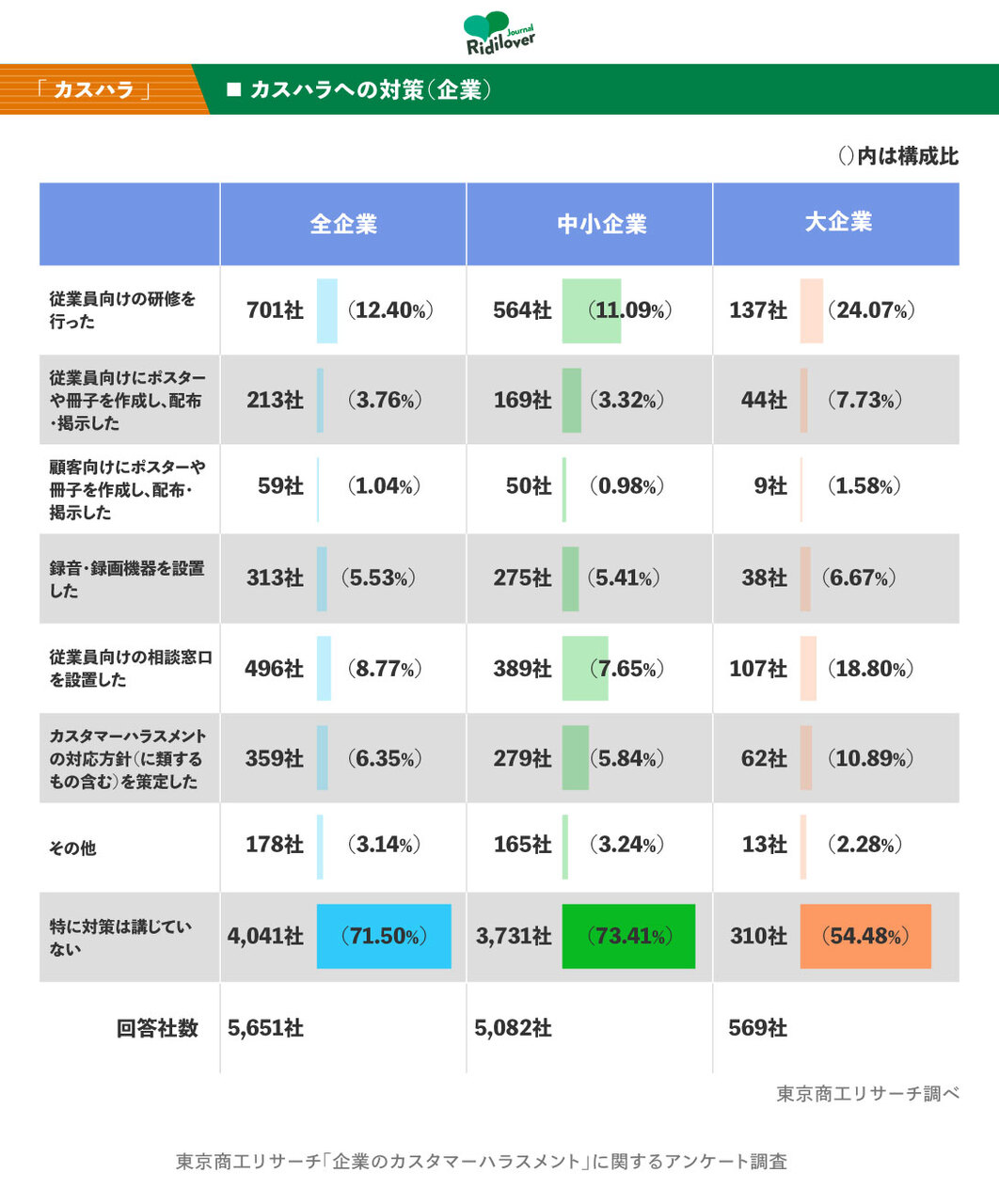

こうした被害を未然に食い止めるためには、企業がカスハラを定義して対応方法を周知することや、従業員が安心して報告・相談できる体制づくりを進める必要がある。

対策が遅れれば、いざ被害が発生したときに現場が孤立し、対応できずに退職や炎上を招くリスクが高まる。いま被害が起きていなくとも未然に備える重要性が問われている。

しかし、実態として対策を打てていない企業が少なくない。先述した東京商工リサーチの調査によれば、カスハラについて「対策を講じていない」と回答した企業は大企業で54.48%、中小企業では73.41%にのぼる。

企業が対策をとりづらい背景には、従業員と同様に「カスハラの線引きの難しさ」がある。また、人手不足、インセンティブの不足といった要因も絡まり、体制づくりを進めるのが難しい状況がある。詳しくは第2章「企業のカスハラ対策の難しさ」で見ていく。

また、カスハラの線引きの難しさは、企業を後押しする国や自治体も同じように抱えている。

前厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課課長補佐の山野さんは「業種・業態によりカスハラの態様が異なることにも留意が必要」と語る。

「カスハラは業種・業態によって態様が異なります。どのようなプレイヤー間によって起こるかもさまざまで、企業間取引(B to B)や病院、公共施設等の利用者と労働者間など多岐に渡ります。

どういった場合にカスハラに当たるのかや、事業主が講ずべき措置は何なのか等、国として有効な対策を示していく必要があると認識しています」

2025年の法改正により、事業主には、カスハラ防止のため雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられる(※)ことになった。今後、企業にはより一層の対策が求められる。こうした行政によるカスハラ問題への取り組みについては、第3章で詳しく見ていく。

(※)施行日:公布の日(令和7年6月11日)から起算して1年6月を超えない範囲で政令で定める日

ここまで見てきたように、積極的に対策をとれない企業は、カスハラを受けた際の従業員の離職、それによるさらなるカスハラの発生、果てには倒産といった負のスパイラルに陥るリスクを抱えている。

顧客のクレームは、企業に気づきを与え、サービスや商品の質を向上させるための金言でもある。顧客からの全てのクレームを「カスハラ」とみなすことは、消費者の権利を奪うだけでなく、企業として成長の機会を失うことになりかねない。

本特集を通じて、カスハラの加害・被害がどのようにすれば抑えられるのか、ひいては企業と顧客がともに良い関係を築くために何が必要なのかを探っていく。

なお本特集では、現在(※2025年8月現在)カスハラの問題が最も可視化されている企業現場の構造的な課題にフォーカスする。

カスハラは、消費者あるいは働き手として、誰もが加害者にも被害者にもなりうる。「知らないうちに自分も加害者になっていないか」「被害と認識できていないときはないか」——。読者の日常に近いシーンからカスハラの問題構造を解き明かしながら、社会全体でこの問題とどう向き合うべきかを考えていく。

各記事の紹介

【1章 カスハラが起こる構造】

<第1回 「これって、そっちのミスじゃないの?」誰にでもあるモヤモヤがカスハラに変わる構造>

「弁当の中身が間違っていた」「理不尽な対応に謝罪すらない」。誰しも一度は経験があるような、ちょっとした「苛立ち」や「怒り」。しかしそれが、ある時ふと“カスハラ”へと転じてしまうことがある。

顧客の価値観、ストレス状態、企業側の対応ミス——。カスハラが起こる心理的な構造を専門家の知見をもとに解き明かす。

<2回 経済低迷、人口減少、ネットの普及——。日本社会でカスハラが問題化してきた背景>

カスハラが近年問題視されるようになったのはなぜか。

「東芝クレーマー事件」やSNSの普及、人口減少と人手不足、価値観の世代間ギャップ。さらには企業のクレームに対する意識変容など、問題視されるようになった背景にある要因を見ていく。

【2章 企業のカスハラ対策の難しさ】

<3回 どこからがカスハラなのか?従業員が現場で対応することの難しさ>

「言われたことには対応しなきゃ」「カスハラとして対応していいのかがわからない」。

“お客様は神様”文化やカスハラの曖昧な線引きなど、現場の従業員がカスハラに対応する難しさの背景にはさまざまな要因がある。鉄道・飲食業などの実例や実際の声をもとに明らかにしていく。

カスハラが従業員に与える深刻な影響を知りながらも、なかなか対策を打てていないという企業は少なくない。

リソース不足や、中小企業での体制づくりの難しさといった要因を明らかにする。また、先行する企業の事例も交え、現場を守る仕組みづくりの課題を探る。

【3章 行政のカスハラ対策の難しさ】

<5回 「消費者の権利保護」との綱引きの中で——。行政のカスハラ対策の難しさ>

国や自治体では、法や条例の整備などカスハラ対策の取り組みが進んでいる。

一方で、全業種共通の対策を明示しづらいことや、対策のリソースを持たない企業への“犯罪の転移”、また「自身の加害行為を認知することが難しい」という周知・啓発上の課題など、さまざまな難しさにも直面している。行政によるカスハラ対策の現状と課題を見ていく。

※2025年9月29日:「各記事の紹介」に第1回〜3回の記事のリンクと画像を掲載しました

※2025年10月29日:「各記事の紹介」に第4回〜5回の記事のリンクと画像を掲載しました