「僕は母のことが大好きだったし、母と助け合って生きていくのが僕にとっては普通のことでした」

約30年にわたり、母親と祖母のケアをしてきた川嵜大介さんはこう語る。

3歳の時に父親が他界。心臓が悪く体調を崩しがちだった母親に代わって、小学校3年生の頃から祖母のケアを担うようになった。高校生になると母親の心臓病が悪化し、母親と祖母のケアのため、通っていた定時制高校への出席もままならなくなった。

担任の教師の励ましもあり、なんとか高校は卒業したものの、卒業後に始めたアルバイトは途中で断念。母親が寝たきりとなり、さらにケアを必要とするようになったためだった。その後、母親が他界するまで約20年間、母親のケアを中心とした生活を送った。

「ケアを通して、母との絆を深められたと思います。

一方で、自分自身には社会との接点がなく、孤立しているように感じていました。顔を合わせるのは、看護師さんやヘルパーさん、病院の先生など、母の支援のために家を訪問する方だけ。母の支援者の方々にとって、僕は『母を看るキーパーソン』でした。

周りを見ても、自分と同じような境遇の子は全くいなかった。自分ひとりなのかなと、孤独感がありました」

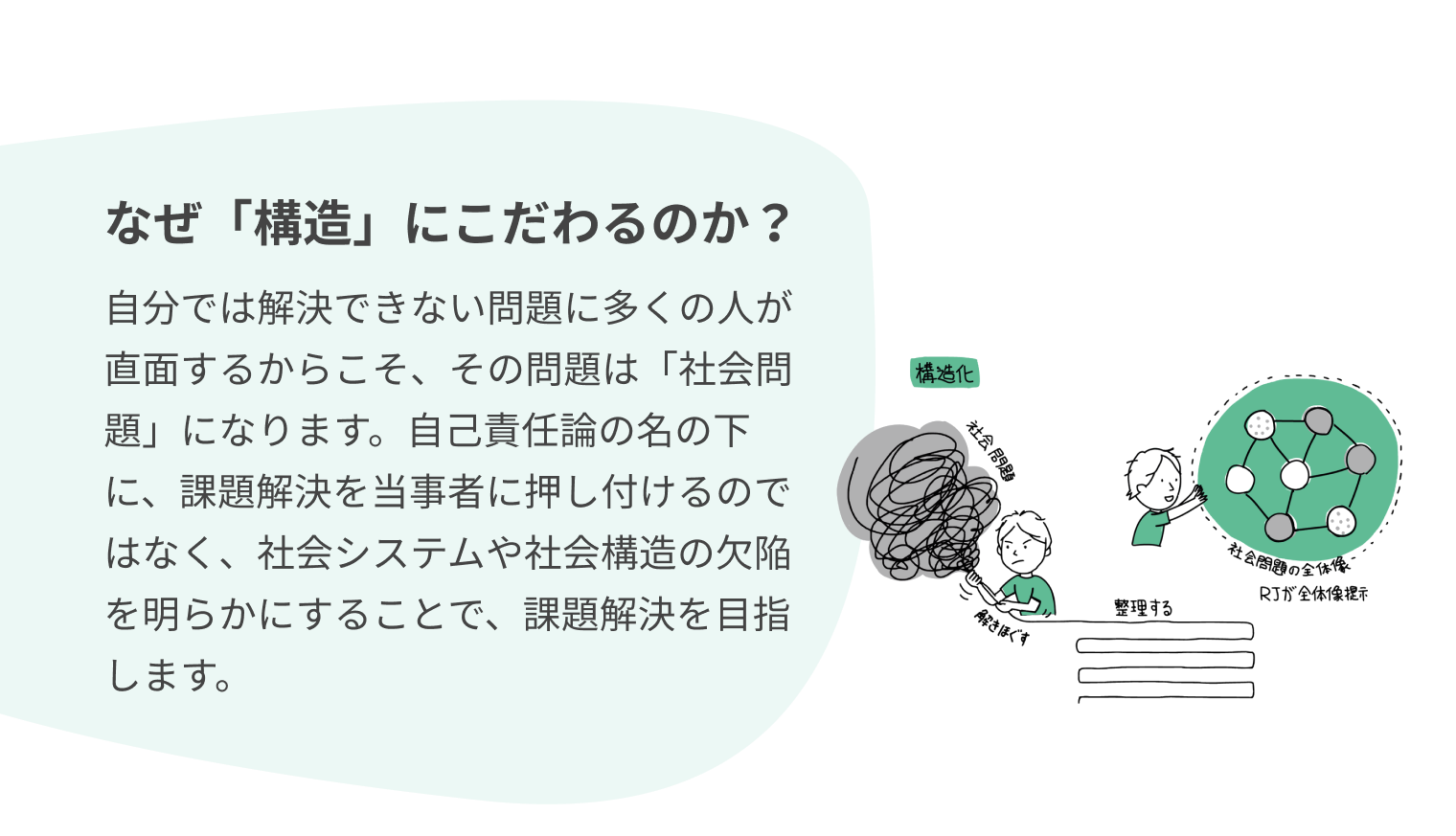

リディラバジャーナル、構造化特集。今回のテーマは「ヤングケアラー」。

ヤングケアラーに関する構造的な調査、取材を通じて、日本社会が直面している家族ケアの実像を明らかにする。

ヤングケアラーは「他人事」ではない

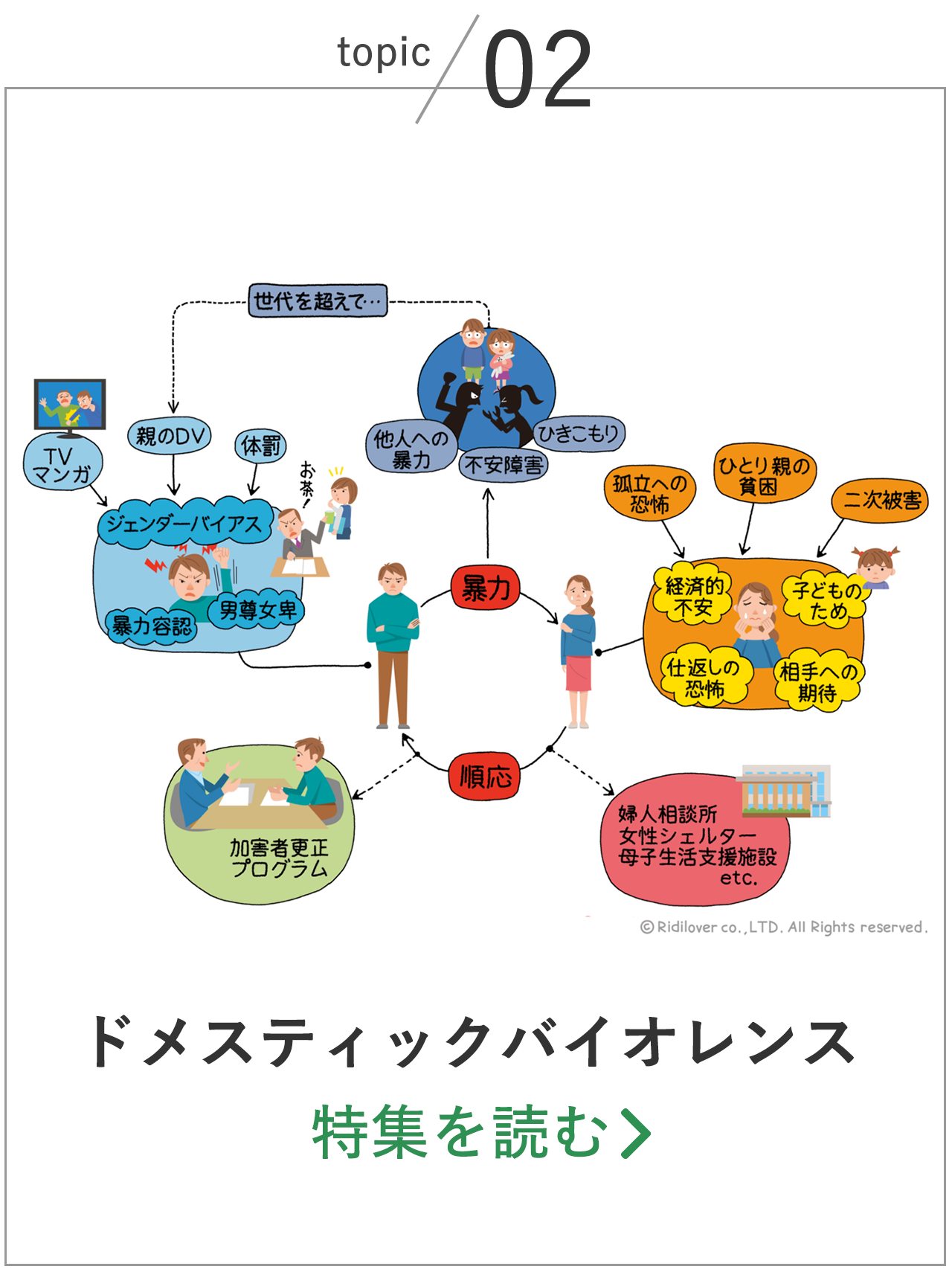

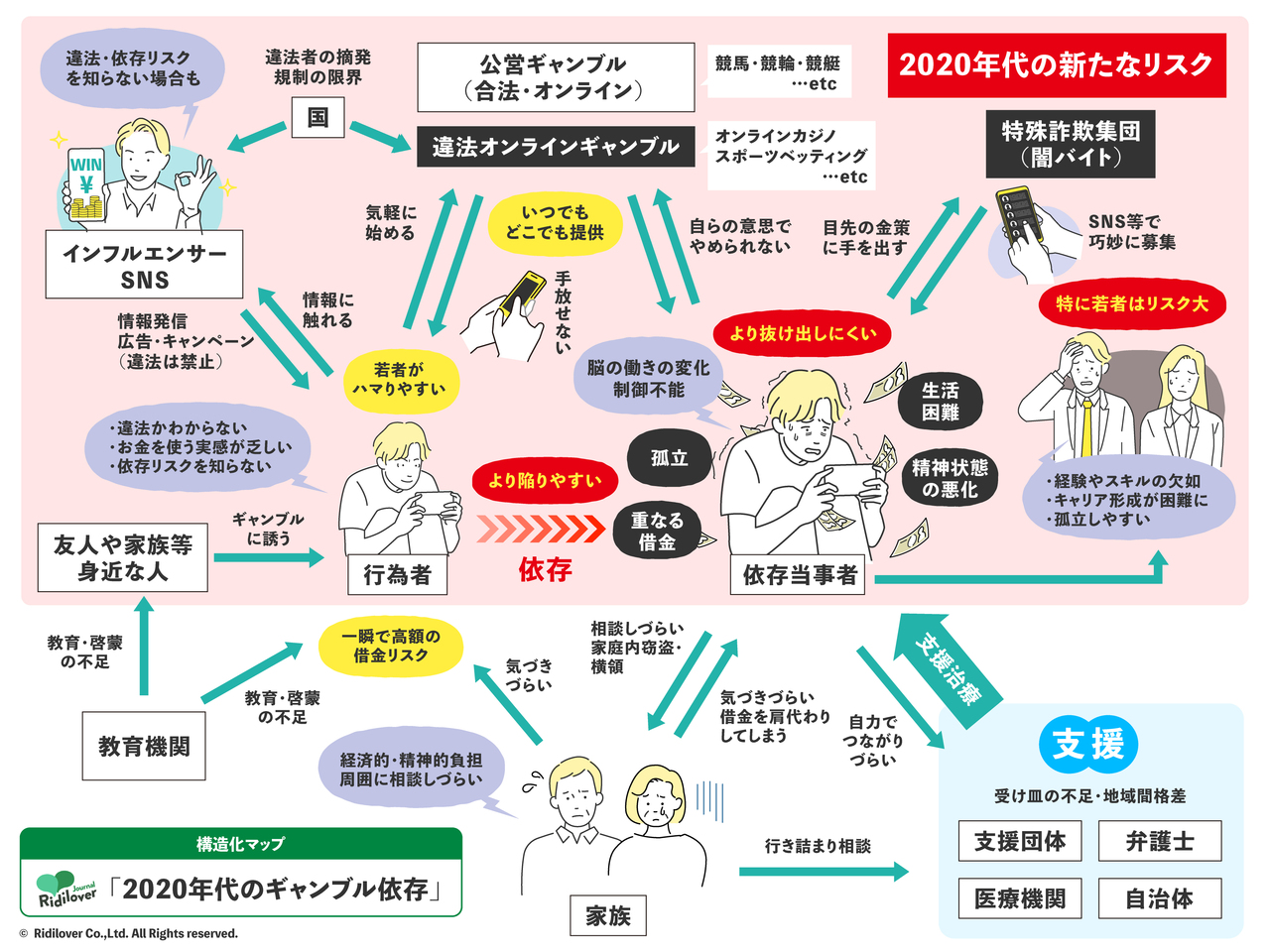

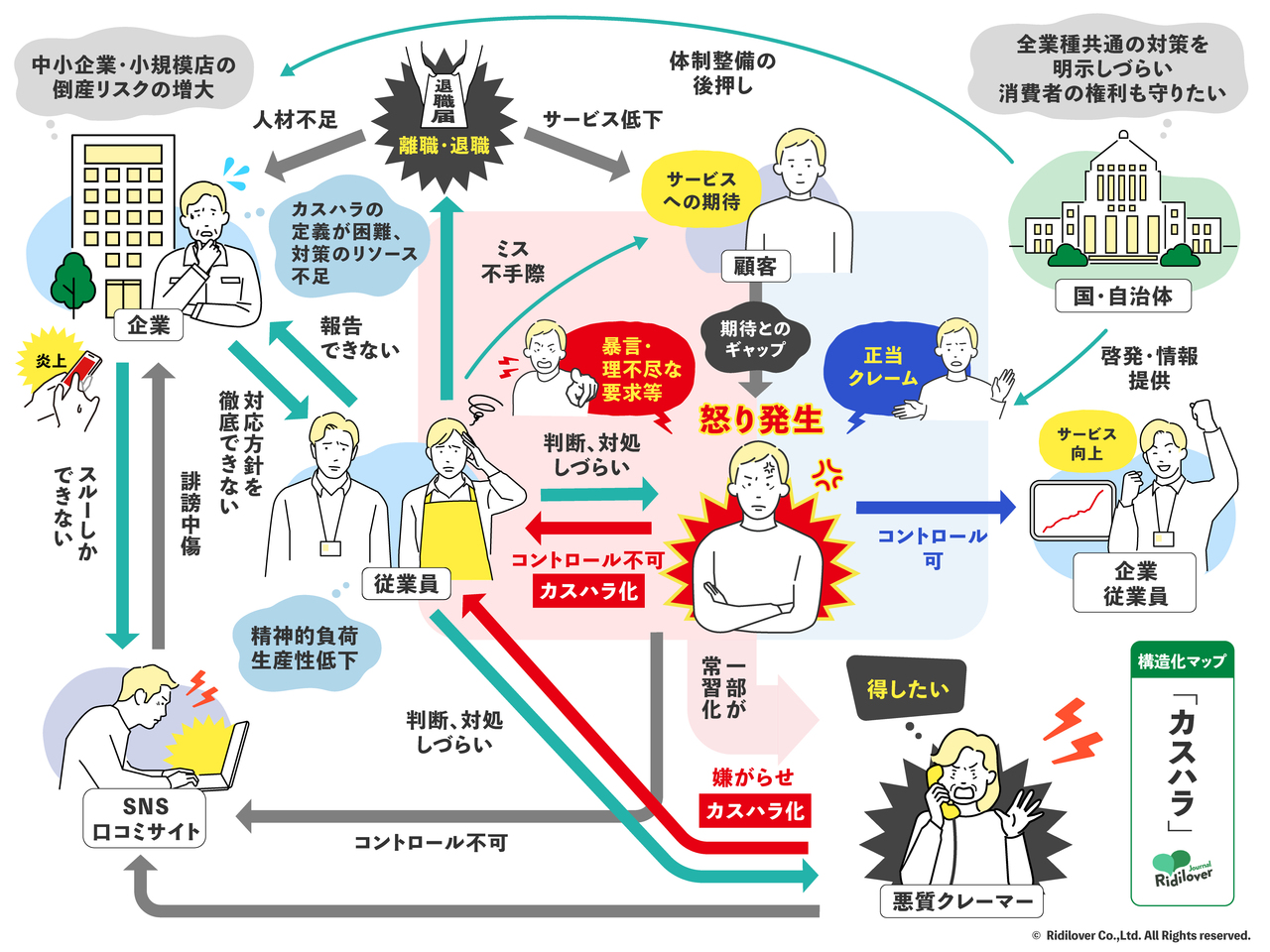

介護離職、介護虐待、介護うつ。家族ケアにまつわる社会課題が深刻さを増すなかで、近年、認知が急速に拡大しているのが「ヤングケアラー」だ。

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことで責任や負担の重さによっては、学業や進路、友人関係などに影響を及ぼすこともある。

「ヤングケアラー」という言葉は、2000年ごろから研究者の間で知られるようになっていたが、2020年度に国が全国調査を実施。公立中学 2 年生の 5.7%(約 17 人に 1 人)、公立の全日制高校 2 年生の 4.1%(約 24 人に 1 人)がヤングケアラーの可能性があるという結果が出たことを受け、国も本格的にヤングケアラーの支援に乗り出している。

「ヤングケアラー」という言葉の認知が進む一方、「他人事」として消費されることで一過性のブームに終わる可能性を懸念する声もある。ヤングケアラーについて長年研究を続けてきた、成蹊大学の澁谷智子教授は語る。

1974年生まれ。東京大学教養学部卒業後、ロンドン大学ゴールドスミス校大学院社会学部Communication, Culture and Society学科修士課程、東京大学大学院総合文化研究科修士課程・博士課程で学ぶ。学術博士。日本学術振興会特別研究員、埼玉県立大学非常勤講師などを経て、成蹊大学文学部現代社会学科教授。専門は社会学・比較文化研究。著書に『ヤングケアラー――介護を担う子ども・若者の現実』(中公新書)、『コーダの世界――手話の文化と声の文化』(医学書院)、『ヤングケアラーってなんだろう?』(ちくまプリマー新書)、編著に『ヤングケアラー わたしの語り――子どもや若者が経験した家族のケア・介護』(生活書院)、翻訳絵本に『ヤングケアラーってどういうこと?――子どもと家族と専門職へのガイド』(生活書院)など。

「ヤングケアラーという言葉を知っていても、『自分には関係ない』と思っている人が多い気がします。

でも、ヤングケアラーは誰もが直面し得る問題なのです。例えば、両親が共働きで子どもを育てている場合、どちらかの親が病気になったり、亡くなったり、あるいは離婚したりすると、子どもは家事や介護を担うことになるかもしれません。

ヤングケアラーは、一部のかわいそうな家庭の話ではない。家庭の余力が少なくなった今の日本社会においては、家族のうち1人でも変化があれば、子どもに負荷がかかる可能性はあると思います」

日本の福祉政策も、ヤングケアラーの問題が「他人事」ではないことを示唆している。日本の福祉政策の基盤となる「日本型福祉社会論」が、家族ケアを前提としているのだ。前出の澁谷教授が語る。

「『家族のケアは家族が行うのが当たり前』という規範は、1979年に出された政策研修叢書『日本型福祉社会』の考え方と深く関わっています。福祉を支えるのは何よりも安定した家庭と企業であり、国が提供するのは最終的な保障のみ。そんな考え方に基づいて、数々の福祉政策が施行されてきました」

都市化、核家族化の進行により家族、親族単位でケアを担える人は減り、共働きの増加により大人がケアにかけられる時間も減っている。

そんな状況で、家族にケアを必要とする人が出た時、誰がケアを担うのか。

家族ケアを前提とした福祉政策が維持される限り、ケアの負担が子どもに向かう可能性はあるのだ。

「ネガティブさ」の過度な強調が、

当事者・家族の孤立を深める

冒頭の川嵜さんのように、ヤングケアラーの多くは孤独感を抱えている。全国調査においても、世話をしている家族がいると答えた中高生のうち、約7割が「ケアについて(家族以外の人に)相談したことがない」と答えている。

なぜ相談しないのか。ヤングケアラーの居場所支援や啓発活動を行う一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会代表理事の持田恭子さんは、次のように語る。

一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会 代表理事。1996年に「ダウン症児・者の兄弟姉妹ネットワーク」を開設。2013年、「ケアラーアクションネットワーク」を立ち上げた。2016年、小学生きょうだい児の交流会を開催。2019年に法人化して代表理事に就任。これまでに1900人以上のケアラーとの対話を続けている。現在は、ケアラー支援、教材制作や講師活動、映像制作や講演、執筆などの啓発活動を柱として、企業との協働事業や政府への政策提言を行い、自治体の委員会でヤングケアラー支援対策の基礎固めに尽力している。

「小学生の時に、家族をケアすることを優先して友人からの誘いを断った結果、友達の輪に入れなくなったり、怪訝そうな顔をされた経験があるとします。中学生、高校生になると、そうした過去の経験から友達に家族のことを打ち明けにくくなることがあります。また、『先生が忙しそうにしている時に、自分のことを話すと迷惑がかかるんじゃないか』と先生に気遣うあまり、相談をすることを躊躇する子どももいます。

子どもが家族以外の他者に相談をしないのは『相談』の意味がよく分からないからです。家族のケアをすることは日常生活の一部になっているので、『他者に相談する』という発想すら浮かびません。また、『相談したら、家族が離ればなれになるのではないか、おおごとになったらどうしよう』と不安になるんです。相談をするということはとてもハードルが高いことなんです」

ヤングケアラーだけでなく、その親も誰にも相談できず、孤立してしまっていることがある。神戸市のこども・若者ケアラー相談・支援窓口で担当課長を務める上田智也さんは、親が相談しづらい背景について次のように推測する。

「子どもがケアをしている状況がある中で、家の中のことを言いたくない、言ったら自分が責められると感じる方もいると思います。

過去の経験から、相談に対して苦手意識を持っていることもあります。例えば、公的機関の窓口で粗雑な対応をされ、嫌な思いをしたことがあると、それだけでも相談のハードルは上がります。勇気を振り絞って事情を打ち明けたのに、『担当が別だからこちらに行ってください』とたらい回しにされたら、また相談しようとは思えないですよね」

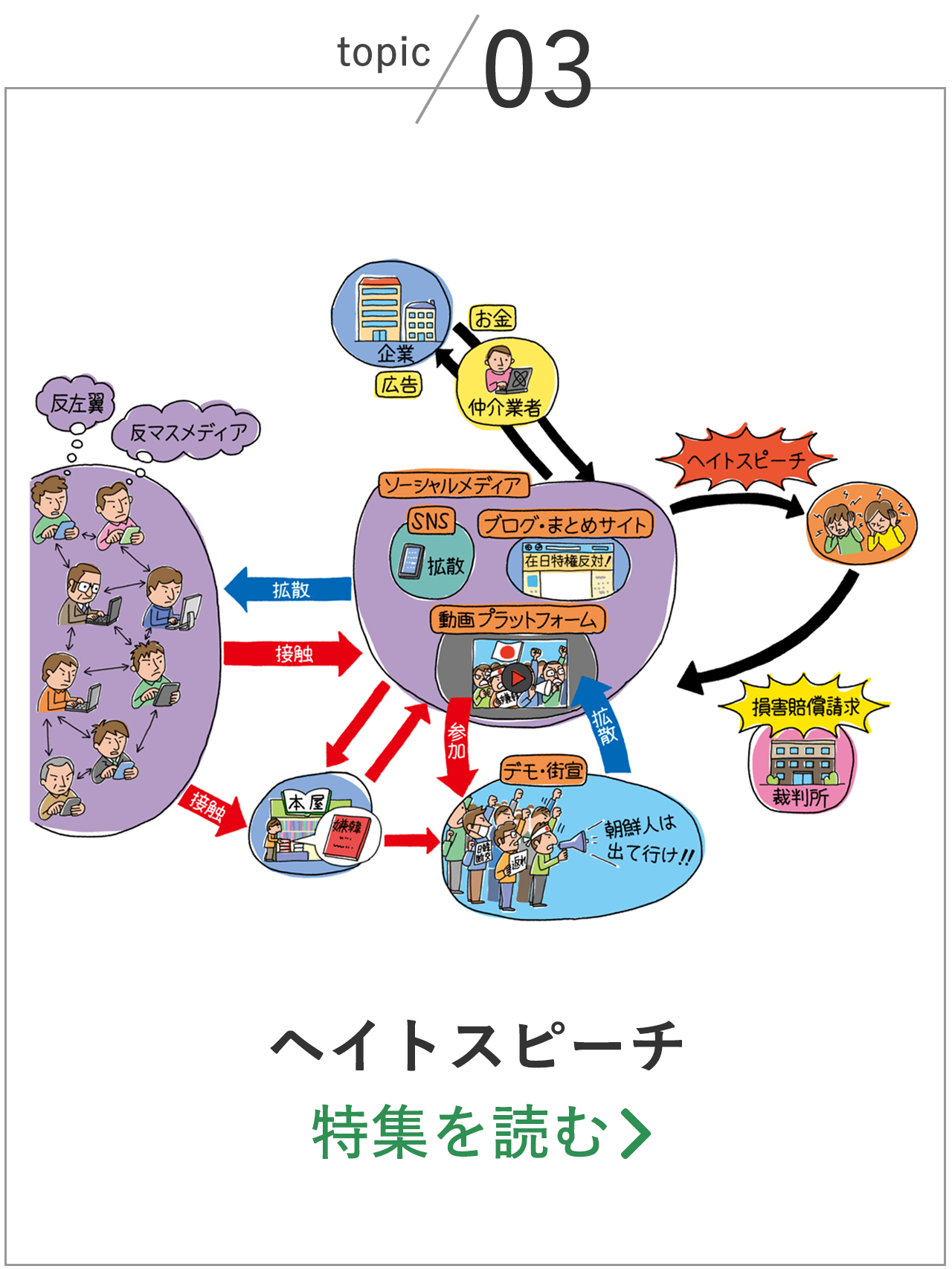

「ヤングケアラー」のネガティブな側面が、メディアで過度に取り上げられていることも、当事者が声を上げづらい一因を作っている。ケアラーアクションネットワーク協会の持田さんは、「ヤングケアラー」という言葉に「かわいそう」「大変そう」というイメージがつきまとうことで、逆に子どもたちがつながりづらい状況になっていると話す。

「ヤングケアラーは『助けてあげる存在』として語られることが多いのですが、子どもたちは家族に手を貸しているだけで、社会的弱者ではありません。

本人も助けてもらいたいとは思っていないので、自分がヤングケアラーだと名乗れなくなるんです。

私たちが提供している交流会に参加している子どもたちは、半年から一年ほど様子を伺った上で、勇気を出して参加したと言っていました。

子どもたちが家族のケアをしながら積極的に物事を捉え、自信や勇気を持って自分の人生を切り拓いていくには、ケアラー仲間との対話が重要な役割を果たします。わたしたちは、若い世代のケアラーが必要としている情報を提供し、子どもの選択肢を増やすことに力を入れていこうと考えています」

「ヤングケアラー」の言葉が持つネガティブ性が、当事者の親を苦しめることもあると語るのは、認定NPO法人カタリバでヤングケアラーとその家族向けの伴走型支援を行う和田果樹さんだ。

1990年生まれ。兵庫県出身。東京大学大学院教育学研究科修了後、新卒で認定NPO法人カタリバに入職。東日本大震災の被災地で子どもの居場所づくりや学習支援に従事するが、社会人になった矢先に母が難病を発症し、介護のため入職後1年半で休職。自身の介護の経験から、現在は同団体でヤングケアラー支援の立ち上げと企画運営を担当。

「『ヤングケアラー』という言葉は、子どもにケアをさせて『親は何をしているんだ』『親が悪い』というニュアンスを含んでしまっているように感じます。

子どもにケアを担わせ過ぎないように、仕事も家事も精一杯がんばっている親も、この言葉が使われると、自分が責められている気持ちになることがあるんです」

「支援の手が届かない」

支援者側が抱く葛藤

当事者や家族が声を上げづらい状況においては、支援者側からつながりに行く姿勢が必要となる。

しかし、支援者側にもそれぞれ葛藤がある。厚生労働省でヤングケアラー支援事業の推進に携わる、子ども家庭局家庭福祉課の宮下信吾さんは、自治体ごとの取り組みに差異が出てきていると語る。

「2023年度は、自治体のヤングケアラー支援を後押しするべく、事業への補助率を引き上げました。

しかし、実際にヤングケアラー支援事業に取り組んでくれる自治体は一部に留まっています。『自分の自治体にヤングケアラーはいない』と考えているケースや、必要性は感じていても財源に限界があるというケースも聞こえてきます。

ただでさえ、自治体は財源確保に苦慮しているので、より多くの自治体に取り組んでもらうために試行錯誤しています」

現場で支援に携わる自治体や学校、民間の支援団体も、領域横断的な課題に対して、連携の難しさを感じている。都内の高校にYSW(ユースソーシャルワーカー)を派遣し、ヤングケアラーの支援にも取り組む東京都教育庁地域教育支援部の梶野光信さんは、学校内での役割分担が厳格すぎることに危機感を募らせる。

「教育のことは教師、福祉のことはソーシャルワーカーという線引きを明確にし過ぎてしまうと、逆に機能しなくなることがあります。

1人のソーシャルワーカーが学校にいられる時間には限りがある。そんな中で福祉に関わることを全てソーシャルワーカーに丸投げしていたのでは、根本的な解決にはなりません」

支援の難しさは民間団体からも聞かれた。カタリバの和田さんは、全国規模のオンライン支援だからこそ、地域サービスへの接続が難しいと話す。

「オンラインでの支援を全国規模で行っていると、様々な当事者や家族とつながることはできるのですが、地域に根ざした個別的なサポートは難しいという課題があります。

各地域で医療や福祉の状況は大きく異なっているので、どこにつなげてあげれば当事者や家族の課題が解決するのか、手探りで調べている状態です」

相談できずに孤立を深める当事者や家族と、つながりたくてもつながれず、十分なサポートができないことに葛藤を抱える支援者。

本特集では、ヤングケアラーに関わる様々な立場の方への取材を通して、ヤングケアラーを取り巻く課題の構造を明らかにし、目指すべき解決の方向性について考えていく。

各記事の紹介

1章 日本における家族ケアの形

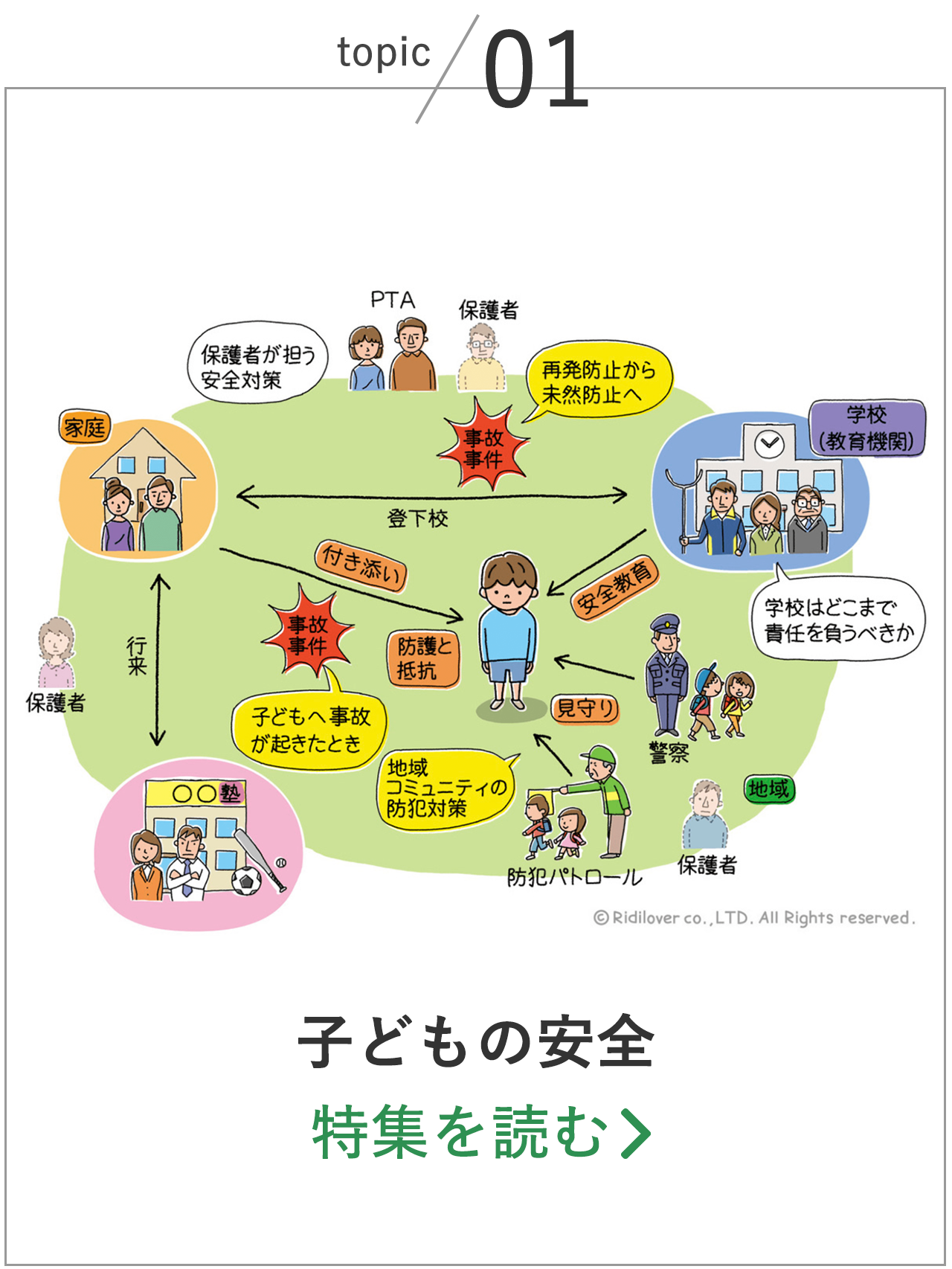

少子高齢化や都市化、核家族化。ケアを必要とする人が増える一方、ケアの担い手は減っていく。社会が豊かになる過程において、あらゆる国が直面する課題だ。

日本では、増大するケア負担が家族にのしかかり、介護うつや介護離職、介護虐待といった課題が深刻化している。「老老介護」や「男性介護者」など、ケアをする主体も多様化する中、本来は大人のサポートを受ける存在と見なされていた子どもも、家族のケアを担っている実態が明らかになってきた。

子どもが家族のケアを担うのはなぜなのか。日本における家族ケアの実態を、「日本型福祉社会」を軸に明らかにする。

2章 ヤングケアラーと家族を取り巻く困難

中高生の約20人に1人ともいわれるヤングケアラー。しかし、抱える困難の多くは顕在化していない。

「自分のことを安心して話せる環境が欲しい」「同じ境遇にある人がどのようにしているのかを知りたい」と願う一方で、実際に他者に相談することは躊躇してしまう子どもが少なくないのだ。

当事者が声を上げづらいのはなぜか。その社会的・心理的背景に迫る。

3回 「どう相談すればいいのかがわからない」親が直面する高いハードル

子どもだけではなく、その家族もまた社会的に孤立し、困難を抱えていることがある。家庭への不本意な介入を恐れ、外部への相談も難しい。

ヤングケアラーの家族が直面する課題とは何なのか。その実態を見ていく。

3章 支援の手が届かない構造

4回 「当事者にたどり着けない」ヤングケアラー支援の難しさに直面する行政

ヤングケアラーやその家族を公的支援につなげるリソースを持っているのが自治体だ。

しかし、ヤングケアラー支援に取り組み始めた自治体の多くは、当事者や家族を見つけられない、見つけたとしても介入できないといった難しさに直面している。

そもそも、財源上の問題からヤングケアラー支援に取り組めない自治体も少なくない。

組織の構造や他ステークホルダーとの関わりなどを起点に、公的支援が当事者に及ばない構造を深掘りしていく。

5回 チームとして機能することの難しさ。ヤングケアラー支援、教育と福祉の間で揺れる学校

ヤングケアラーの発見機会が最も多いのは学校だ。学校の福祉職であるスクールソーシャルワーカーは、教育と福祉の現場を橋渡しする存在として、重要性が認識されつつある。

一方で、スクールソーシャルワーカーを配置していても、うまく機能させられていない学校もある。ヤングケアラーへのサポート体制を学校が整備しづらい構造に注目する。

6回 「個別のサポートには限界もある」ヤングケアラー支援団体が向き合う課題

当事者が語れる場所を提供する支援団体は、当事者や家族にとって比較的つながりやすい相談先といえる。自己開示も本人のペースに合わせることができるため、長期的な信頼関係を築きやすい。

一方で、個別のサポートを行うには、ハードルが立ちはだかる。公的サービスに接続するには、地域性の理解や医療福祉の専門的な知見が必要となるが、その段階まで踏み込むリソースの確保が難しいのだ。

当事者や家族の居場所を提供してきた支援団体が、次に向き合う課題について考察する。

4章 目指すべき方向性

7回 諸外国におけるヤングケアラー支援

「諸外国の中には、ケアを社会全体で行うべきものと位置付け、ケアラーの社会的支援とその地位を保証している国もあります(一般社団法人日本ケアラー連盟・中嶋圭子さん)」

ヤングケアラー支援に先進的に取り組んできたのはヨーロッパだ。特にイギリスでは、国全体で300を超えるヤングケアラー支援団体があり、地域ごとの特性に合わせた支援に取り組んでいる。

その他、給付や法整備を通して、ケアラーによるケアの社会的な価値を認める仕組みが導入されている国もある。

諸外国の例と比較しながら、日本における今後のヤングケアラー支援のあり方を検討する。

8回 ヤングケアラー支援の展望

「本当に大切なことは、目の前にいる子どもの声を聴くことなんです(CoCoTELI・平井登威さん)」

それそれのヤングケアラーが、自分らしく生きられる社会にするには、何が必要なのか。現状をふまえ、今後の支援の方向性を探る。

【主な参考文献】

<書籍・雑誌>

澁谷 智子「ヤングケアラー ―介護を担う子ども・若者の現実」(中央公論新社、2018年)

澁谷 智子「ヤングケアラー わたしの語り」(生活書院、2020年)

澁谷 智子「ヤングケアラーってなんだろう」(筑摩書房、2022年)

ジョー・オルドリッジ(澁谷 智子 訳、澁谷 智子・長谷川拓人 監訳)「ヤングケアラーってどういうこと? 子どもと家族と専門職へのガイド」(生活書院、2022年)

仲田海人・木村諭志 編「ヤングでは終わらないヤングケアラー きょうだいヤングケアラーのライフステージと葛藤」(クリエイツかもがわ、2021年)

濱島 淑惠「子ども介護者 ヤングケアラーの現実と社会の壁」(KADOKAWA、2021年)

毎日新聞取材班「ヤングケアラー 介護する子どもたち」(毎日新聞出版、2021年)

水谷 緑「私だけ年を取っているみたいだ。ヤングケアラーの再生日記」(文藝春秋、2022年)

村上 靖彦「「ヤングケアラー」とは誰か 家族を“気づかう”子どもたちの孤立」(朝日新聞出版、2022年)

「女も男も No.138 ヤングケアラー」(労働教育センター、2021年)

「現代思想2022年11月号 特集=ヤングケアラー」(青土社、2022年)

<論文>

西浦 功「福祉サービスへの抵抗感を生み出す構造と戦後日本の家族変動」(札幌大谷大学社会学部論集第 4 号、2016年)

小泉 明子「日本型福祉社会とは何だったのか―家族主義の観点から」(新潟大学教育学部研究紀要 人文・社会科学編 10 (1)、2017年)

權 順浩「介護保険制度下における在宅家族介護者の介護問題と課題」(神戸親和女子大学福祉臨床学科紀要、2016年)

<調査等>

厚生労働省 ヤングケアラーに関する調査研究について

厚生労働省 ヤングケアラー特設サイト

大阪府 生徒指導グループ ヤングケアラーについて

日本財団 ヤングケアラーと家族を支えるプログラム