被災地では、災害発生直後だけではなく、復興段階において

被災地では、災害発生直後だけではなく、復興段階においても多くの人々が関わる必要があります。そして、初期段階でのボランティアとしてのかかわりが継続的な地域へのかかわりにつながります。本特集ではそうした復興段階を踏まえた上でのボランティアの初動という観点から、東日本大震災を振り返ります。

被災地では、災害発生直後だけではなく、復興段階においても多くの人々が関わる必要があります。そして、初期段階でのボランティアとしてのかかわりが継続的な地域へのかかわりにつながります。本特集ではそうした復興段階を踏まえた上でのボランティアの初動という観点から、東日本大震災を振り返ります。

被災地では、災害発生直後だけではなく、復興段階においても多くの人々が関わる必要があります。そして、初期段階でのボランティアとしてのかかわりが継続的な地域へのかかわりにつながります。本特集ではそうした復興段階を踏まえた上でのボランティアの初動という観点から、東日本大震災を振り返ります。

東日本大震災当時、大学生ボランティアとして被災地支援を始め、大学卒業後すぐに岩手県陸前高田市広田町に移住し、市議会議員になったNPO法人SET代表・三井俊介さん。

三井さんの広田町への関わりは、「災害ボランティア」から始まりました。そして今は、地域内から「地域に関わる人」を増やしている。

写真中央の男性が三井さん。広田町の根岬漁港にて、同じく広田町に移住したSETのメンバーと地元の住民の方と一緒に(三井さん提供)。

今回の記事では、そうした事例を踏まえて、震災発生直後には認識されていなかった被災地とボランティアの関係を見ていく。

建物の復旧などから、地域の産業・生業支援など長期的な復興の段階に移行していくにあたって、人々の被災地への関わり方は変化していく。

そのため、「災害ボランティア」を長期的な視点で評価していく必要があるのだ。

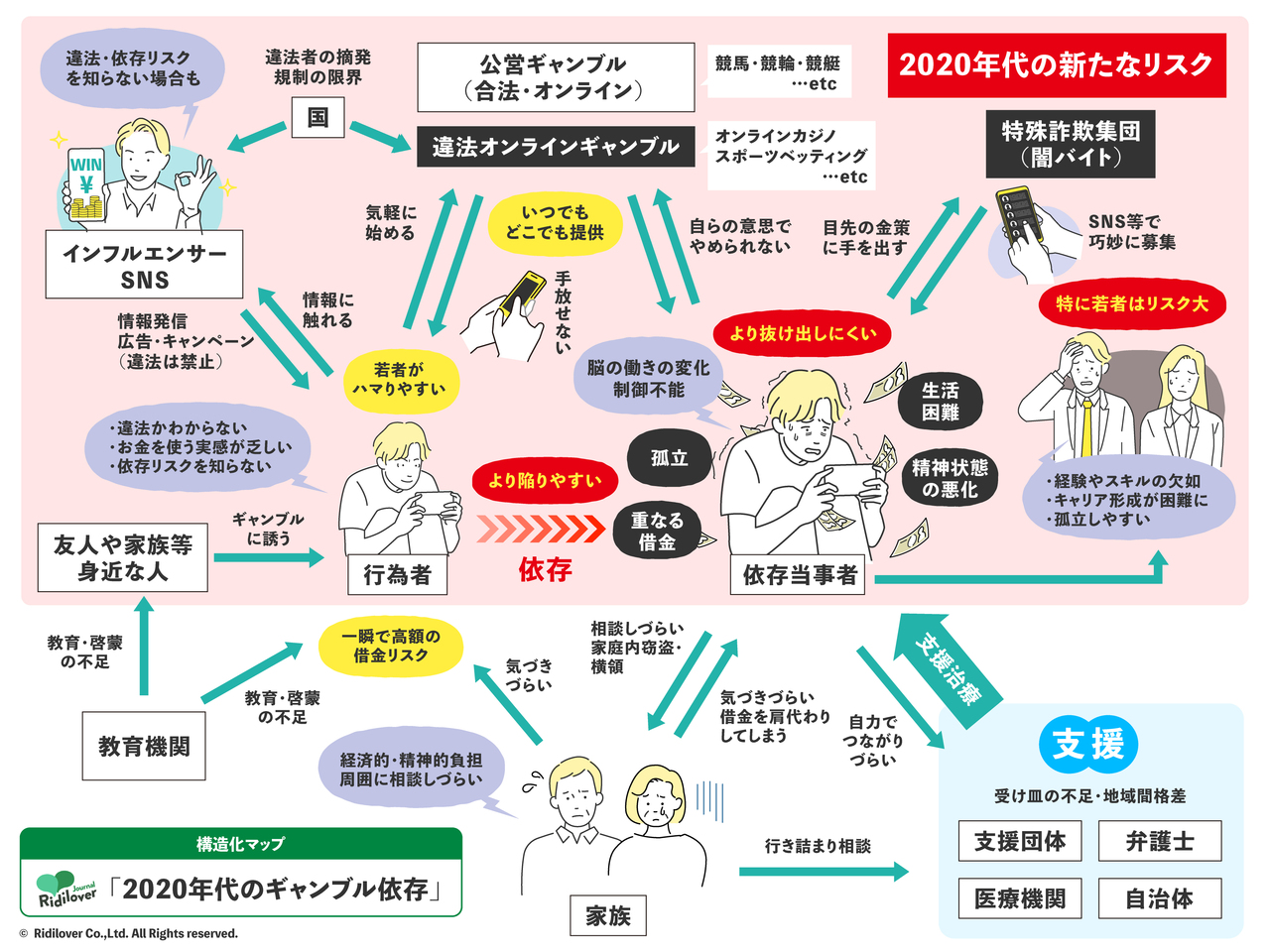

被災地支援を行うボランティアの数と関わり方を表した図。

被災地では、時間が経つと「被災地としての課題」よりも、地域コミュニティや地域経済の衰退など、地方が直面している「一般的な課題」が顕在化していく。

そうした時に、ボランティアとして被災地に関わった人々は、消費者や観光客、移住者として、関わった地域を支えていく存在になり得る。

三井さんのケースは、まさにボランティアとして被災地に関わったことが、移住に繋がった事例だ。

移住者を「呼び込む」ではなくて「育てる」

こんにちは。リディラバジャーナルです。「社会貢献したい。だけど具体的に何をしたら良いかわからない」「社会課題へ関心を持ち続けたいけど、SNSで言い争っている人たちがいたから、見なかったことにした」そんなモヤモヤを抱える大学生のみなさんへ、持続可能な社会課題との向き合い方のヒントとなる記事をお届けします。

※このページからリディラバジャーナルの記事にアクセスすると、どなたでも3月3日(火)まで無料でお読みいただけます!

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみる