“よいケア”ってどう言語化する?11年かけて生み出された「思考の補助具」とは(vol.112前編)

“よいケア”ってどう言語化する?11年かけて生み出された「思考の補助具」とは(vol.112前編)

毎週金曜日、X(旧Twitter)スペースでお届けしている「#あべラジオ」。 今回は「TOKYO MOONSHOT」特別編です。

東京都のスタートアップ支援事業の一環として、リディラバが実施してきた理系学生向けの社会課題解決インキュベーションプログラム「TOKYO MOONSHOT」。

その集大成となるビジネスピッチで最優秀賞を受賞した金子智紀さんをゲストにお呼びし、介護現場の「よいケアを言語化する」研究と、それを世界に展開していく事業について伺いました。

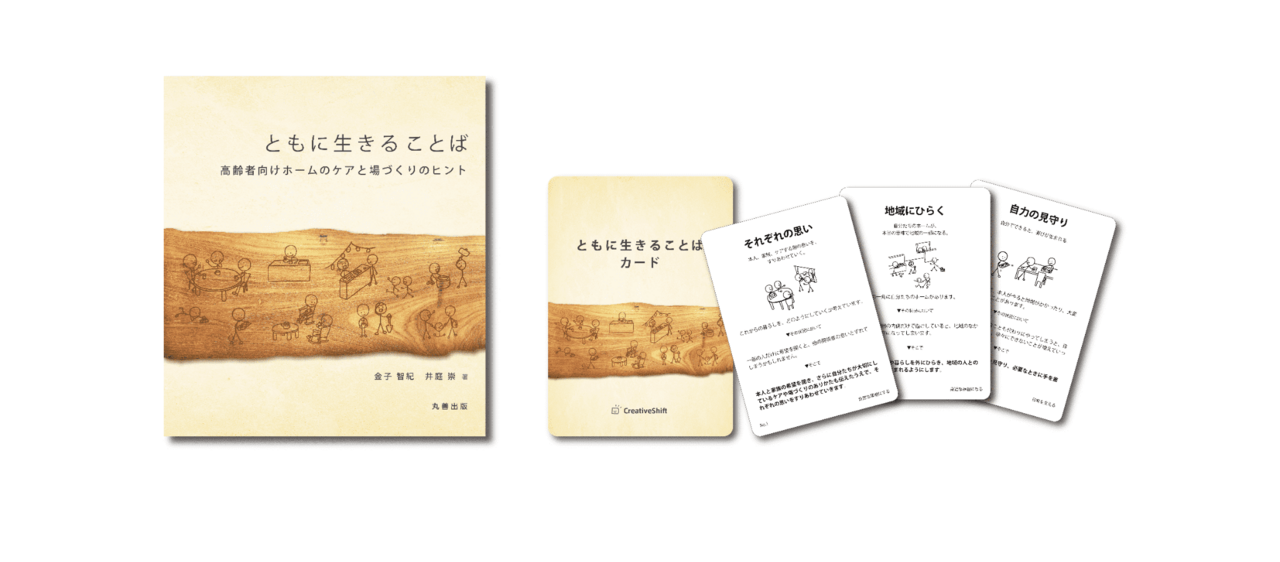

前編は主に研究内容にフォーカス。よいケアの言語化に用いた「パターン・ランゲージ」とは何か。そして、その手法から生まれた「ともに生きることばカード」が現場にもたらす変化とは。

聴き手はリディラバジャーナル編集部の東です。

※本記事は2025年5日30日に放送された「#あべラジオvol.112 特別編」を編集して無料公開しており、同時点の情報に基づいています。全編を聞きたい方はこちらから↓

Amazonのスタジオからお届けしています

東あべラジオ、今回は特別編です!

安部まず会場が特別編だね!渋谷にあるAmazonのオシャレなスタジオね。

東めちゃくちゃテンション上がりますね!

安部やっぱり東くんはメディアに生きてきた人間だから、スタジオでラジオを録るっていうのは憧れなの?

東いや、そうですよ。これは憧れですよ!本当にこの画を何回も見てきたんで、やっぱ!

安部なるほどね(笑)。

東マイクを前に喋るっていうのは、「本当のラジオだな」ってちょっと思いました(笑)。

安部本当のラジオなんですよ!プロのプロデューサーもいますから!

よいケアを言語化する、パターン・ランゲージとは?

東さて、本日はゲストに来ていただいております。理系学生向けの社会課題解決インキュベーションプログラム「TOKYO MOONSHOT」で、2024年度に見事最優秀賞を受賞された金子智紀さんです。よろしくお願いします。

安部よろしくお願いします。

金子金子です。よろしくお願いします。

(写真右が金子智紀さん)

東金子さんは、2025年の3月に慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科後期博士課程をご卒業されたということで。これまでどんな研究をされていたんですか?

金子ありがとうございます。主に介護・医療・福祉分野で「よいケアとは何か?」の言語化と、それをどのようにしたら実際の現場に導入していけるのか?ということを、学部の時から11年間ぐらいかけて研究してきました。

安部よいケアの言語化ってどうやってやるの?

金子パターン・ランゲージ(※)っていう手法を使いました。

※編集注)パターン・ランゲージ:繰り返し現れる関係性(パターン)を言語(ランゲージ)として共有すること

もともとは建築の分野で広がった手法で、その後ITや教育などさまざまな分野に広がっていきました。福祉の領域ではまだ誰も応用していなかったんですが、これも介護の業界に通用するということで、この手法を使って言語化をしました。

安部「パターン・ランゲージって何のこっちゃ?」となる気がするので、金子さんが何をしていたのかわかりやすく教えてもらっていいですか?

金子はい。いろいろなやり方があるんですけど、僕はよい実践をしている人たちにインタビューしたり、実際の現場に足を運んだりして、そこで大切にされているものは何か?という「What」と、じゃあそれはどう実践するのか?っていう「How」を聞きました。

そうして集めた「よい実践」に共通するポイントを、KJ法みたいな手法を使って整理をしました。

安部KJ法っていうのは、アイディアを出してブレストして整理していくっていう、そういうやり方ですね。

金子はい、そうです。よく「マニュアルとパターン・ランゲージはどう違うの?」と聞かれるんですけど、マニュアルは「ある特定の手順に1から10まで従うとできる」というもので、パターン・ランゲージは「自分で選択して必要なパターンを取り込むことができる」というものです。

マニュアルと違って一つひとつが切り出されているので、「1と2と3はスキップしよう」とか「7と8だけでいいな」とか、そんな手法になってます。

安部なるほどね。マニュアルは一方向性で「全部やって」っていうものだけど、パターン・ランゲージはある程度その人の状況に合わせて「選んでいける」っていうことね。

金子そうです。

カードを使ってケアの「なんとなく」をなくす

安部いま目の前に「ともに生きることばカード」というものがありますけども。

金子これは、パターン・ランゲージを使ってケアの現場向けに開発したカードです。よいケアとはなにかを考える助けや、新たな実践をするためのヒントをまとめたものですね。

安部いい名前だね。

金子ありがとうございます。

安部僕の手元には「ライフストーリー」「それぞれの思い」「お別れ会」「自分たちなりの貢献」「地域のお祭り」など、色んなことが書かれたカードがあります。

これを(現場で)使って話して、認識を揃えるところからスタートしていくんですか?

金子そうです。「ともに生きることばカード」を使わずにいきなり「どういうケアしたいですか?」と話しても、話がまとまらなかったり、お互いの背景が違いすぎるためにすれ違いが起こっちゃったりして。

安部人間関係ってそんなものよね。

金子「あれ、こんなはずじゃなかったのに」みたいなことがある。

だから、最初の認識のすり合わせとしても「ともに生きることばカード」を使いますし、最近では研修の振り返りにもこのカードを使っています。

振り返りも、観点が持てないと「あ、なんか良かったですね」って感じで流れていっちゃうんですよね。

カードを使えば「今日、あの利用者さんとスタッフさんがやってたことって、(「ともに生きることばカード」でいうと)“ライフストーリーを聞いていた”ってことなのかな」と振り返ることができます。

よいケアの言語化・共有には「思考の補助具」が必要

安部いまは専門職でなくても誰もが介護をする時代になってきてますよね。このカードは、そうした初学者の人と考え方を共有・整理するためのものでもあるんですか?

金子経験共有についての研究では「経験年数に差があればあるほど、経験共有がうまくいかない」と言われていて。

安部なるほど、面白い!

金子ある特定の話をしても、その状況を体験したことがない初心者にとってはピンとこない。こういった「バックグラウンドの違い」がある場合や、その分野のプロでも“伝えるプロ”ではないので「伝え方が上手くない」ということもあります。

安部俺もソフトボールチームの監督として毎週子どもたちに教えてるんだけどさ、何十年もやってるおじいさんたちがノウハウもなにも教えてくれないのよ!本当に!

金子東 (笑)。

安部ある程度ノウハウが溜まっているのに教えてくれない人が世の中にはたくさんいるじゃないですか(笑)。このカードを使うと教えてくれるようになるんですか?

金子そうですね、間をつなぐ橋渡しになるので。

安部はあ、カード作ってほしいわあ……。

金子(笑)。

たとえばここに「役割をつくる」というカードがあります。

後輩が先輩に「悩みがあるんですけど」という尋ね方をしてしまうと、話の方向性があちこちに広がっちゃいますよね。

そこで「役割を作るってどうしてますか?」と尋ねたり、逆に先輩から後輩に「いまから役割についての事例を話すね」と言ったりすることで、お互いに「いまから何を話すのか・話してもらうのか」を設定できて、経験年数に差があっても効果的に知見を共有できる。これは論文にもまとめました。

安部なるほどね!

たとえば、俺からソフトボールのコーチに「小学生に教えるにはこうしなきゃいけないよね」って認識を揃えるつもりで話しているんだけど、向こうは俺が愚痴ってるだけに聞こえているっていうことがあって。すぐソフトボールの話をしてごめんね!

金子東 (笑)。

安部「いま我々はこれについて話してるね」っていう認識をお互い持った上で共有しないと、よいティーチングとかよいラーニングの機会にならないことがよくあるなあ!と思ってたんだよね。

それが実は介護の現場でも起きていて、「ともに生きることばカード」はお互いの認識を共有することとか、考え方を擦り合わせることに役立つわけね。

金子そうですね。介護業界って車椅子とか歩行器とか、フィジカルな補助具や道具はあるんですけど、思考を補助する道具があったらもっと良くなっていくんじゃないかと思ってます。博士論文では「思考の補助具」という言葉を使いました。

安部介護の現場だとコミュニケーションにおける高度化ってそんなにやり込まれてないんだ。

金子基本的にはそうです。なぜかというと、ケアって抽象度が高すぎるんですね。だから国の方針や企業理念も、「地域包括ケア」「豊かな暮らし」とふわっとしている。

安部国が政策を進めるとそうなりますよね。抽象度を上げてみんなが納得できるものにしますから。

金子「よいケア」という抽象度の高いものを、より具体的に考えたり議論したりできるようにつくったのが「ともに生きることばカード」です。本当の具体は人それぞれ違うので。

安部なるほどね。

「自分が受けたい介護をつくらなきゃ」ノリで入った生徒会が転機に

安部そもそも金子さんはなんで介護やケアについて取り組もうと思ったんですか?

金子小学生になる前くらいの時に僕のおばあちゃんが認知症だったことや、中学生の時にバレーボールで腰を痛めて整骨院に通った際に高齢の方と接する機会が多くありました。そうした中で「介護ってこういう感じなのかな」「将来自分にも必要になるのかな」と思った経験は大きかったです。

あとは、高校進学後に「時間があるし」くらいのノリで生徒会に入ったんですけど。当時の会長が特別養護老人ホームでバイトしてて、「金子くん、ボランティアでなんかやってよ。私、老人ホームで働いてるから」みたいな、すごい無茶ぶりを受けて。

安部その生徒会長、成熟してるね!?(笑)。自分が介護をやってるのもすごいけど、後輩にも振ってくるのね。なかなかないよそんなの。

金子僕は「わかりました」って言って、とりあえずボランティアに入って(笑)。吹奏楽部の演奏会を企画したり、文化祭に来てもらうために野球部の1年生に車椅子を押すセミナーをやったりして、介護の世界に入っていきました。

そのときに、認知症の利用者さんが縛られたり、放置されたりしているのを見て「どうすればいいんだろう」と思ってたんですよね。15年以上前の介護施設の話ですが……。

そうした実体験と、「自分は腰が悪いから将来介護が必要になるだろう」という不安から、「自分が受けたい介護をつくらなきゃ」と思って大学に入りました。

安部高校生のときに「高齢者の介護をなんとかしなきゃ」と思ったと。すごいね。

金子他にもいろいろやりたいことあったんですけど、気づいちゃったし、気になっちゃったんでやるしかないなと思って(笑)。

大学に入学したときは具体的な方向性は決まっていませんでしたが、ある時、日本ですごい注目されている介護施設のケアを見て、「あ、これが広がればいいじゃん」と単純に思って。

安部どんなところが素晴らしかったんですか?

金子誰がスタッフで、誰が利用者がわからないというか。地域の子供達も出入りしてるし、おじいちゃんおばあちゃんも積極的に活動しているんです。

安部主体者であるわけですね。

金子そう、みんなが主体者だったんですよね。「あのおばあちゃんはお茶を配ってるし、スタッフなのかな?でもなんか利用者さんっぽいしな」みたいな曖昧さがあって。そういう世界観が必要なんだろうなと思いました。

安部で、「広げなきゃ」と。

金子でも、セミナーや勉強会の二次会で聞こえてくるのは、「あそこは〇〇さんがいるからだよね」「土地が広いから」といった言葉で。

“よいケア”を属人性から切り離して、言語化しないといけないと思ったんですよね。ただ一方で、介護はその状況によって答えが変わってくるものでもあって。

安部親しみをこめたつもりでタメ口で話したら、失礼だと思われることもよくありますね。

金子逆にそれを求めてる人もいて……と、マニュアル化が非常にしづらい領域なんですよね。

安部そうだねえ。

金子そこで、僕は「条件AとBを満たすものが“よいケア”です」というマニュアルをつくるのではなく、「全国のよいケアを実践している各施設の共通点を見つける」という、下からのアプローチがよいんじゃないかと考えました。

あとは、最初に話した通り、パターン・ランゲージで抽出した“よいケア”の要素を使って現場を変えていくということを研究してきて、それで博士号を取り終えました。

日本の介護ノウハウを世界が求めている

安部今回、リディラバが実施してきた理系学生向けの社会課題解決インキュベーションプログラム「TOKYO MOONSHOT」で最優秀賞を受賞したわけですが、金子さんの研究・事業は文系と理系がクロスするような領域ですよね?

金子そうですね。まさに両方だと思ってます。

安部いろんな理系学生が事業をつくってくれましたが、最終的に金子さんが最優秀賞になった理由は、最も問題解決のレバレッジが効きそうだったからでした。

金子さんは、自分の事業としてはどんなことやってるんですか?

金子ありがとうございます。国内向けに「“よいケア”をどうやって広げていくか」という取り組みをしていますが、その間口を世界にも広げようとしています。

というのも、大学院の時にさまざまな国際学会で発表をする中で、海外の研究者たちに「日本の介護制度ってどうなってるの?」「日本の現場って調べても全然出てこないんだよね」「国のホームページもすごく古い」と言われたり、日本の案内を求められたりと反響が大きかったんです。問い合わせもたくさんきたし、お金を落としてくれた。

介護やケアというと国内では財源不足が深刻ですが、世界に目を向けると、介護業界で外貨を得られる新しい商売になるんじゃないかと考えています。

安部東くん、これはけっこう面白い事業でして。

東教えてください!

安部「言われてみたらそうだな」と俺も思ったんだけど。やっぱり、世界から見て日本の介護は進んでいると。

東はい。

安部で、さっき「15年前に認知症の高齢者が縛られてました」という話がありましたけど、いまもそういう国がまだたくさんあるらしいんだよね。

金子そうなんですよね。海外では、さきほどの“みんなが主体的に過ごしている施設”の話をすると、「一体どんな薬を飲ませたら、こんなに認知症の人が穏やかに過ごせるんですか?」という質問が純粋に出てくるんです。

東私でも「ん?」ってなるレベルですね。

金子あとは「どう縛ってますか?」とか。

安部「薬漬けにして縛っておけばOK」みたいな思想が見え隠れすると。

金子他国の認知症の人口の割合は日本に比べてまだまだ少ないんです。だから「課題をどう抑え込むか」という思考になっている。日本も同じ歴史をたどってきたので否定はできないんですけど……。

ただ、先に課題を知り、乗り越えつつある国として伝えられることはあるし、国際社会にも貢献できるかもしれない。なおかつ、日本に新たな財源が確保できたらラッキーですよね。

東うんうん。

安部まず世界の介護のレベルが上がるレバレッジポイントになり得るという点と、日本に来て介護の研修でお金を落としてもらえるだけじゃなくて、単純にインバウンドとして日本にいろいろお金を落としてもらえるっていうのがいいなと思って。

東確かに。

安部で、介護を体系的に整理されていて、それをもとに非常に質の高い学びを提供できるという競争優位があり、事業としても絶対に伸びていくのがわかる。

「すぐに事業になるね」っていう確度の高さと、社会や世界へのインパクトが非常に大きかった。

東なるほど。いまの話でめっちゃ解像度上がりました!

(後編「ケアのどこをテクノロジー化するのか。研究×臨床×事業で生み出す介護現場の変化」はこちら ※2025/8/5公開予定)

ニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみる