ケアのどこをテクノロジー化するのか。研究×臨床×事業で生み出す介護現場の変化(vol.112後編)

ケアのどこをテクノロジー化するのか。研究×臨床×事業で生み出す介護現場の変化(vol.112後編)

毎週金曜日、X(旧Twitter)スペースでお届けしている「#あべラジオ」。 今回は「TOKYO MOONSHOT」特別編です。

東京都のスタートアップ支援事業の一環として、リディラバが実施してきた理系学生向けの社会課題解決インキュベーションプログラム「TOKYO MOONSHOT」。

その集大成となるビジネスピッチで最優秀賞を受賞した金子智紀さんをゲストにお呼びし、日本の介護現場の「よいケアを言語化する」研究と、それを世界に展開する事業について安部さんと語りました。

後編のテーマは、ケアとテクノロジーの関係、そして課題解決に必要な「臨床・研究・事業の行き来」。研究とビジネスの違いや、AI時代における“人の役割”を考える中で、「下のお世話はロボットに」というリアルな本音も飛び出しました。

聴き手はリディラバジャーナル編集部の東です。

(前編『“よいケア”ってどう言語化する?11年かけて生み出された「思考の補助具」とは』はこちら)

※本記事は2025年5日30日に放送された「#あべラジオvol.112」を編集して無料公開しており、同時点の情報に基づいています。全編を聞きたい方はこちらから↓

研究も事業も「緻密な問いと実現可能な計画」が大事

安部TOKYO MOONSHOTのプログラムは実際どうでした?「自身の研究や専門性を活かしながら社会課題解決に向けた事業を創り出す」という内容でしたが、やってみて何か感じたことはありましたか。

金子研究とビジネスでは、アウトプットの見せ方が全然違いました。たとえば、論文は正しいデータや再現性が重要で、可能な限り端的に書く必要があるんですが、ビジネスではある意味、属人性を出すことをよしとされる。

研究の世界では「ダメだ」って言われたことをやらないといけないので、最初の頃のプレゼンではモヤモヤしました。

でも、途中から「こういう見せ方をすればいいんだな」「こういう方向性なんだな」ということが見えてきて、自分の中でも腑に落ちて整理ができたかなと。

安部なるほどね。

まあ、事業って人を巻き込まなきゃいけないから、なんか謎にエモいこと求められる瞬間とかもあるよね。

金子そうですね(笑)。

安部審査する側は「この人がなぜやるのか?本当にこの人がやりきるのか?」ってことを見てるから。それって客観性とはまた異なる指標だよね。

東熱とかストーリーとかそういうものですね。

安部「原体験ハラスメント」的なものってあるじゃないですか。原体験があると「やり遂げる気がする」。本当は原体験はなくてもいいんだけど、審査する側は「もう、わかんない!」から、審査・判断するための1つの指標として聞いているところがある。

金子そうですね。論文には原体験を書くこと……

安部ないよね(笑)。

金子ないですね(笑)。そもそも査読も名前を伏せられているので。研究で見られるのは「誰が?」ではなく、「特定の課題に対して問いを立てて、それを解決できたのかどうか」だけ。

安部研究ってすごい価値があるよね。もちろん論文や新しい知見にも価値があるんだけど、アウトプットに至るまでのプロセス自体が非常に高度なもの。博士課程の人が学んでることは他にいろいろ応用できるはず。

でも、そんな評価されてないよね?

金子そうですね(笑)。

安部博士課程の研究と事業作りに共通項があれば、ぜひ教えてもらいたいです!

金子そうですね。人に聞いたり文献を探したりする精度が高いほど、いい論文とかいい研究になるので、そこは事業と通ずるのかなと思ってて。

アンケートなんかも「とりあえず」で作って進めると、「ああ、これも聞いておけばよかった」っていうことが後からどんどん出てくるんですよね。

安部緻密な問いの設定ね。事業でも研究でも大事だよね。

金子そうですね。副査の先生の本にも「アンケートができたら研究の7割が終わる」と書いてあって。アンケートの「項目」と「誰に聞くか」ができたら、それでおおよそはよい研究だと。事業もそうなのかな、ということはなんとなく感じてました。

安部それは「問いをどうつくるか」が重要ってこと?

金子はい。もちろん実行するのは大変だと思うんですよ。でも、研究も事業も、しっかりした問いと実現可能な計画になっているかが重要だと思うんです。

たとえば、「国際政治のリーダーシップのパターン・ランゲージをつくります。トランプやプーチンにインタビューします」みたいな、どんなに内容が良くても実現可能性がない研究ってたくさんあるんですよね。

事業も、アイデアをいかに実現可能な形にするのかが大切なのかなって。

安部なるほど!独自性・新規性と、実現可能性をどう両立するかっていう。

金子予算と期間という条件もあります。どんなに素晴らしい研究でも、博士課程3年間で終わらないものは採択されないんです。

「型で学ぶ」と「AIで学ぶ」、どちらが効率的?

安部研究室って本当に個性豊かだよね。雰囲気や文化は研究の分野によっても全然違うけど、金子さんがいた研究室はどんな感じだったんですか?

金子井庭研は、当時はパターン・ランゲージがメインの研究室だったので、分野じゃなくて手法に惹かれた人が集まっていました。

なので、料理、生態系保全、建築、教育とそれぞれ分野が違って、横で話している内容が面白い、楽しい感じでしたね。

安部どんどん本来の趣旨から逸れていくんですけど(笑)、パターン・ランゲージの価値ってこの後どうなるんですかね。

というのは、AIの台頭で、インプットとアウトプットの間、つまりプロセスはブラックボックスでいいじゃんという価値観になってきている。

パターンをつくる必要性が薄れていくなかで、パターン・ランゲージの価値をどう再定義したらいいのかなって。

金子これまで“感覚的”とか“属人的”だと思われていたような、クリエイティブな領域を整理するにはパターン・ランゲージってすごく有効だと思います。

僕はパターンを日本語に訳すと、いわゆる武道・芸道の守破離の「型」だと思ってるんです。最終的なクリエイティブに行き着くまでに、だれもが最初は「型」をめちゃくちゃ練習するじゃないですか。

安部めちゃくちゃ面白いね。AIが賢くなっていく中で、「学び」ってものがどう変わっていくかってことだね。

「型を通じた学び」と「AIによる自分にパーソナライズされた学び」、どっちが効率的かっていう競争になっていくわけだけど、これってどっちなんだろうね?

金子わかんないですね。介護に関して言えば、今回のTOKYO MOONSHOTにケアマネAIを使ったチームがいましたが、僕はケアマネのやる業務などはどんどんAI化していってもいいと思ってます。

つまり、AI化されていく部分と、そうじゃない部分っていうのを整理していかないといけないと。

「下のお世話はロボットに」まずテクノロジー化したいところ

安部「相談相手はAIの方がよくて、別に人間に相談がしたいわけじゃない」っていうこともありそうですよね。

金子そうですね。あんまりいろいろ言っていいかわかんないですけど、自分のおじいちゃんの担当ケアマネさんの話を家族から聞くと、みんな最初に口揃えて「いい人」って言うんです。能力の話は全くしない。

つまり、福祉って「あの人、いい人だから」「あの人が紹介してくれたから」でいろいろ進むという現状があるので、知識依存系は全部AIでいいんじゃないかって個人的には思います。

たとえばDFreeっていう、おなかにつけておくとトイレに行くタイミングがわかるデバイスがあるんですけど。

安部お漏らしを防ぐデバイスですね。お漏らしをすると人間としての尊厳がめちゃくちゃ落ちちゃうっていう。

金子そうです。介護者にはそのデバイスを知っている人と知らない人がいるけれど、そういった知識の差はAIで埋めればよくて。ただ、それを利用者さんやご家族に紹介するのは“いい人”がいいんじゃないかなと思ってます。

あとは、介護における下のお世話は、ロボットがやってくれたら嬉しい。

安部そうだね!

金子恥ずかしいじゃないですか。

安部絶対そう、絶対嫌だ。俺は人じゃなくてAIにやってほしい!

金子いまは「あったら便利だけど、なくてもいいよね」っていうことが機械化されてる気がしてて。「もっと先に作った方がいいものあるんじゃない?」とか、「もっと違うものに予算投入した方がいいんじゃない?」とか思ったり。

安部事業としてもそうだよね。でも、そのマストハブの話はあんまり進んではいない。

金子進んでないですね。よく「ケアって正解がないから」って言われるんですけど、正解がないから毎回手探りでやればいいのか?っていうと、そうではない。

ベテランの人には守破離みたいな「型」が身についているはずなんですよ。それを少しでも早く共有することは社会にとっていいことだろうし。今回はカードと書籍(※詳しくは後述)という方法をとりましたけど、今後AIを活用することもあるのかなと思います。

理想状態が定義されると、事業者や技術者が課題解決に入っていける

安部金子さんの事業にはそんなに金の匂いはしないんですけど(笑)。

東ちょっと。

金子(笑)。

安部でも、めちゃくちゃ社会的インパクトがあると思っていて。

というのも、事業やテクノロジーをつくるには、まず理想状態の定義が必要なんですよね。金子さんがやろうとしているのは、“よいケア”とはなにか?を言語化して、介護業界の理想状態の定義をする。それで認識を揃えて、だれもが“よいケア”を求められるようにしましょうっていうこと。

求めてもらえれば、事業をつくる側とか技術をつくる側は「こういうことですね。それはできますよ」って言えるようになる。儲かんないけど、一番大事なのはそういうところですね。

金子儲かっても欲しいですけどね。

社会を変えていくカギは、臨床・研究・事業のトライアングル?

東金子さんから安部さんに聞きたいこととかありますか?

金子社会課題を解決するときの、最適なアプローチって何でしょう?

たとえば、事業でやることと政治でやることって、ゴールもプロセスもお作法も違うけれど、起業家上がりで政治に関わる人も結構いますよね。

僕は自分の研究を通じて、下からのアプローチをしていますが、政治的な動きも必要なんだろうなと思っていて。

安部あー、なるほどね。もちろん取り組みたい問題や実現したいことによって、アプローチが事業なのか政策なのかは変わってくるとは思うんですけど。

どういう人が社会を変えやすいかでいうと、業界の位置情報を持ち、かつ、その位置情報を統合して政策や大きな枠組みを変える、その往来ができる人なんですよね。

だから、「研究でいろんな領域を統合した情報をもっていて、限られた資源での最適解を言える人は金子さんしかいない」っていうポジションをとれば、わりといろんな視点から自分のやりたい社会の変革をしやすくなると思う。

政治家とかなるとね、めちゃくちゃ面倒くさい。まじで。なったことない俺が言うのもなんだけど(笑)。まあむずいよね。

そもそもさ、介護のテーマだけをやりたいという人が政治家になるときに、介護の組織票をもらえるなら別だけど、そうじゃない形でやろうと思ったらかなり無理が出る。

金子無理ですね。

安部投票する側の人からすると、「別に介護の話だけやってほしいわけでもないし」みたいな。これは政治システムのバグですね。

なのでまあ、組織を束ねて既得権益をしっかり統合しながら介護のドンになっていくっていう道か。あるいは、事業を通して現場の位置情報と、その断片化したものを統合できるっていうポジションを取るかですね。後者は「こうしたらいいんだよ」といろんな政治家に打ち込んで社会変革していくやり方だけど、こちらの方がうまくいく気はする。

金子そうですよね。実は博士課程に進んだ理由の一つに、現場を持ちつつも研究ができる存在になりたいっていうのがあるんです。政治に関わったり現場を持ったりしている介護の研究者って、少ないんですよね。

安部そうだね。臨床と研究を往来するのは力がつきやすい。だけど、それをやっている医師は長時間労働で。臨床と研究をどっちもやるって相当大変なんですよ。

金子そう思います。

安部そんな大変なことを個人でやると高度化しないので、そこに事業の要素が入るとよいと思ってて。そうすると、組織として臨床と研究を行ったり来たりできる仕組みになるじゃないですか。

1人あたりの負担が減るし、バッファができる。結婚とか妊娠とか介護とか病気とか、みんな人生いろいろあるから!事業にすることで、「何かあっても、大事な臨床と研究の往来は止まらない」っていう社会機能が実装されるといいですよね。そして規模が大きくなってくると、本当の意味で社会の機能として埋め込まれていく。

個人で頑張るだけだと、「そういう変わり者がいたんだね」で終わっちゃうし、たまたま健康体の人が長く無理をしてよいアウトプットが出せたとしても、それは再現性が低い。

金子さんにはぜひ介護の分野での臨床・研究だけじゃなく、事業まで入ったトライアングルをつくっていただけるといいなと思います。

「書籍購入よりも図書館へリクエストを!」by 世界の金子

東あべラジオのリスナーさんに、最後にお伝えしたいことはありますか?

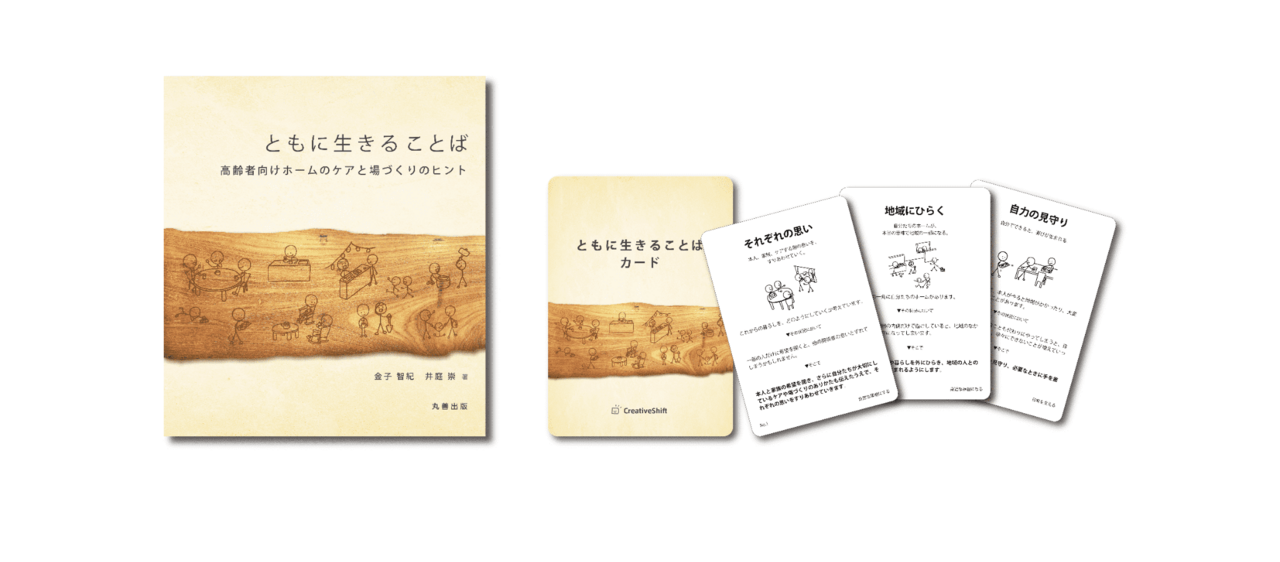

金子今回お話しした「パターン」や「ことば」については、書籍「ともに生きることば 高齢者向けホームのケアと場づくりのヒント」で詳しく書いています。

書籍に関しては「ともに生きることば」で調べていただけると、いろんなものが見れるので、ぜひ検索していただきたいです。

もちろん書籍を買っていただけるのは嬉しいんですけど、それよりも図書館に購入依頼をしていただけるととても嬉しいです。図書館にあると、より多くの人に手に取っていただけると思うので。

安部確かに、めちゃくちゃいい!

金子福祉の領域って図書館の情報は結構古かったりするんですよね。でも、高齢者の方や介護職の人は図書館に行く方が多いと聞くので、図書館を充実させていきたいです。

あとは、無料のコンテンツもたくさんネットにあるので、ぜひ見ていただけたらなと思ってます。

安部クラファンもやってるんですね。

金子2つやっていて、ひとつはシンガポールでのブース展示だったんですが、つい先日なんとか達成できました。

安部World Ageing Festival。

金子はい。アジア最大の介護福祉イベントで、高齢者介護業界のオスカー賞とも呼ばれる「13th Asia Pacific Eldercare Innovation Awards 2025」のファイナリストにノミネートされました。そこで、シンガポールに行く出張費や、ブース展示する費用を得るためのクラファンでした。

もうひとつ続けているのが、今日話した研究とそれをどう広げるかを続けていくためのクラファンです。そこにはいろんな活動報告も載せているので、ぜひぜひ見ていただけるとありがたいです。

安部金子さんはこの領域では、これからものすごく有名になっていくのでね!

東そうですね。

安部世界の金子になってほしいなと!世界の介護レベルを上げるっていうのはやっぱりインパクトありますからね!

東本当に、これからの活動がめちゃくちゃ楽しみですね。皆さんも引き続き、金子さんのことを追っていただけると嬉しいなと思います!

ということで、今回のあべラジオ特別編は以上とさせていただければと思います。金子さん、ありがとうございました。

安部ありがとうございました。

金子ありがとうございました。

(前編『“よいケア”ってどう言語化する?11年かけて生み出された「思考の補助具」とは』はこちら)

【今回のまとめ】

- 金子さんの研究:属人的だったケアの実践知を、パターン・ランゲージで整理し「ともに生きることばカード」として言語化・共有可能に

- 日本の介護ノウハウは世界から注目を集めている。現場起点の知見は、外貨を生む産業になり得る可能性も

- 「問いの精度」と「実現可能性」の両立が研究と事業に共通する大事なポイント

- AI化・テクノロジー化されていくところと、そうでないところの整理が必要

【今回の問いかけ】

- 「よいケア」と聞いて、あなたはどんな場面を思い浮かべますか?そのイメージを、誰かと共有したことはありますか?

- “思考の補助具”があれば、防げたかもしれないすれ違いはありませんか?

- ケア、介護の中でAI化・テクノロジー化できるところはどこだと思いますか?

【参考リンク】

- 金子智紀さん X

https://x.com/kaneko_tomoki - 金子さんクラウドファンディング:「ケアする / される」から「ともに生きる」社会へ

https://academist-cf.com/fanclubs/355 - TOKYO MOONSHOTとは

https://tokyo-moonshot.jp/ - 書籍「ともに生きることば 高齢者向けホームのケアと場づくりのヒント」

https://amzn.asia/d/6tgcmZc

ニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるみなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

日々流れてくるさまざまなニュース。一見、局所的で自分とはかかわりのないように見えるニュースも、その出来事をとりまく社会課題を知ると、見え方が大きく変わってくるはず。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ!リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみるニュースに潜む社会課題をキャッチ! リディラバジャーナル

みなさん、こんにちは!リディラバジャーナルです。

続きをみる